君島 東彦編 『平和学を学ぶ人のために』(世界思想社)

藤岡 惇

1.はじめにー3つの暴走をどう止めたらよいのか

気温上昇の暴走、国境を越えたマネーの暴走、軍事力の暴走という3つの暴走が、からみあって現れ、世の中を不安定にしている。

第一は、気温上昇の暴走の問題である。産業革命前からの気温上昇を2度以内に抑えておかないと、①永久凍土地帯が融解し、土壌内の二酸化炭素・メタンガスが大気中に放出される、②海中の植物性プランクトンの光合成作用(二酸化炭素を吸収して、石灰岩やさんご礁に変える作用)を介する海洋の二酸化炭素吸収能力が衰える、といった回路をたどって、気温上昇は暴走状態に入るといわれている。2度以内への抑制をやりとげるためには、先進工業国のばあい、温室効果ガスの排出量を2020年までに25-40%削減し、2050年までに80%削減することが不可欠だとされる。人々の暮らしと平和な国際関係を守りながら、この課題にどのように挑戦したらよいのだろうか。

第二は、国境を越えたマネーの暴走をどう規制するかという問題だ。かつて英国の経済学者のケインズは、1930年代のような大恐慌を二度と引き起こさないために、「思想・知識・芸術・理解・旅といったものは、本質的に国境に縛られるべきものではないが、モノについては無理のない範囲で国産のものを使うべきだし、何よりも金融を国内にとどめるべきだ」と述べたことがあるが(The Collected Writing of John Maynard Keynes, XX1,1933,pp.240-241)、ケインズの警告に反して、1980年代以降の新自由主義的な政策の影響で、国境を越えたマネーの暴走がはじまった。その結果、米国・欧州・中国の土地・住宅、株式市場に史上最大規模のバブルが形成され、いまその崩壊が始まった。土地市場や株式市場から逃げ出した投機的マネーは、石油価格や食料品価格のつりあげに向かうなど、世界経済の不安定化を招いている。国境を越えたマネーの暴走を規制するには、どうしたらよいのだろうか。

第三は、軍事力の暴走をどう制御したらよいのかという問題だ。2001年に就任した米国のブッシュ政権は、宇宙と情報の支配をバックにして新型戦争システムを開発できれば、米軍は不敗となり、相対的に安いコストで地球を支配できると考えた。そして国際連合憲章が軍事力の行使に課してきたルールを無視し、国連の承認なしに、イラクにたいする先制攻撃を開始した。

イラク・中東の石油資源の確保をめざす米国の「新帝国主義」的な戦略は、世界各地に激しい反発を生み出し、三様の暴力的な反作用を生み出すことになった。第一の反作用は、弱者の間のテロリズムの強まりである。自動車爆弾や自爆による攻撃は、新型戦争システムの盲点をつくもので、米軍に多大の出血を強いている。

第二の反作用は、核戦力の拡散の動きだ。「米軍の先制攻撃を許したのは、イラクの旧政権が核武装していなかったからだ。米国の先制攻撃のえじきになりたくなかったら、どれだけ費用がかかっても、核武装しておくべきだ」という「反省」が広がり、北朝鮮・イラン・シリアの間に核武装を求める動きを強めた。

第三の反作用は、天然ガス資源の豊富な中央アジア・コーカサス地域を自らの勢力圏に組み込もうとする米国の戦略にたいして、ロシアが激しく反発するようになったことである。グルジアをめぐって、ロシアのプーチン政権は、米国と同じような「新帝国主義」的な軍事的対応をとろうとする動きを強めている。この動きを放置しておくと、米国とロシアが、西欧・中国をまきこみつつ、中央アジアを舞台に「新冷戦」型の軍拡競争を始め、軍事力の暴走に拍車がかかる恐れがある。

以上述べてきた気温上昇、マネー移動、軍事力の3つの暴走を阻止し、持続可能で平和な世界を形成していくには、どうしたらよいのだろうか。これらの点を本稿では論じてみたいと思う。

2.戦後の冷戦は、なぜ米国経済を荒廃させたのか

軍事支出の本質は「むだ財」への支出

財貨には、生産財・消費財・むだ財の三種類がある。工場や機械、原材料などを生産財という。生産財は適切に使うと、新しい財を生み出す。消費財のばあいも、食事をとると体力がつくし、学術書を読むと知力が発達するといったように、人間の労働能力の形成に役立つ。つまり生産財や消費財のばあい、これを適切に消費するならば、新しい富の創出に結びつくという特徴がある。これにたいして兵器などの軍需財のばあいは、いくら使っても新しい富を生み出さないし、富を生み出す能力の増強にも役立たない。その意味で軍需財というのは、むだ財の一種なのである。

分かりやすい例をあげよう。同一の技術レベルの工場を開設し、同一の製品を作っている2つの企業があるとしよう。ただしA社は、治安のよい地域で操業しているため、100人の労働者を雇うほかに、丸腰のガードマンを1人雇うだけで間に合う。これに対して治安の悪い地域で操業しているB社のばあい、100人の労働者のほかに、50人の武装ガードマンを雇わなければならないとする。武装ガードマンの雇用は、軍事支出と同様に非生産的な支出なので、B社はコスト高に苦しみ、A社との競争に負けていくだろう。

企業を国家におきかえても、ことの本質は変わらない。生産能力が不足している国で軍事を優先する「先軍経済」をつくったばあい、希少な資源が軍事部門に優先的に吸収されていくために、生産財の生産が阻害され、生産施設も劣化していく。消費財の生産が阻害されると、国民の大量餓死さえもたらしかねない。

軍拡・戦争が経済成長を促進するための条件

このように説明すると、軍備拡張と戦争が経済発展をもたらすばあいもあるのではないか、という反論が出てくる。たとえば、明治・大正期の日本では、「富国強兵」というスローガンを掲げ、日清・日露戦争・第一次世界大戦と勝ち進んだ結果、日本は「世界の一等国」に躍進できたではないかというわけだ。

明治・大正期の日本のばあいは、どうして戦争が経済発展につながったのだろうか。つぎの5つの条件に恵まれていたから、というのが私の見解である。1)

第1に、戦勝国が敗戦国の領土を「切り取りご免」する権利を持つことが国際社会に容認されていた時代だったことである。そのため日清戦争の結果、遼東半島・澎湖島・台湾を中国から奪いとれただけでなく、朝鮮を保護国にし、当時の金で3億円という巨額の賠償金を取り立てることもできた。当時は「むき出し帝国主義」と呼んでもよい時代だったわけである。

第2に、格段の軍事力格差があるため、それほどの費用をかけずとも簡単に敵を打ち負かせたことだ。スペインの征服者F・ピサロは、180名の手勢を用いるだけで、あの巨大なインカ帝国を征服できたし、19世紀末に西欧列強は、機関銃を装備した少数の軍隊の力で、弓矢しか持たぬ原住民をなぎ倒し、アフリカ分割を実行し、莫大な資源を手に入れることができた。日本のばあいも、台湾・朝鮮の侵略と併合に要した軍事的コストはそれほど高くなかった、等々。

第3に、当時は軍事技術の成果を商業用技術に波及させることは難しくなかった。明治初期に官営の八幡製鉄所が開設されたが、そこで作られた鉄を使うと、鉄道レールも作れたし、大砲を製造することもできた。こういう状況があるばあい、軍拡は民需部門の技術発展を刺激するし、民需経済にプラスに働くことが多くなる。

第4に、戦争が国民のあいだに「愛国的」熱狂を生み出せるばあいだ。そのばあい、劣悪な労働条件のもとでも国民を長時間働かせることができるし、高率の税金をとりたてたり、「愛国国債」を買わせたりできる。第二次大戦期の米国のように、莫大な戦費を税金や将来の税金(戦時国債の発行)で賄うことができれば、国家財政の破綻やインフレーション(物価の騰貴)を心配しなくてもすむ。2)

最後に、不況(生産能力は余っているのに、消費能力が乏しい)という経済環境にあったばあいだ。戦争を始めると莫大な軍事需要が発生するので、過剰となっていた工場設備をフルに動かすことができる。失業者の大群は兵士や軍需産業の労働者になり、給料をもらえる。政府が支払ってくれるので、焦げつく心配はない。おまけに兵器というのは適切に使うと、過剰となった生産設備を壊したり、過剰となった労働者を「処分」してくれる。消費能力を増やすだけでなく、生産能力を減らす作用もするわけだから、不況の克服手段としては理想的だ。1930年代に陥っていた深刻な不況から世界資本主義を救い出したのは、ニューディール政策でも福祉国家でもなく、第2次大戦のおかげだった。今日の世界では、米国・西欧・中国などで生まれた史上最大規模の土地・住宅バブルの破裂をきっかけに、金融恐慌と産業不況が深まりつつあるが、このような時期になると「希望は戦争」、「どこかで戦争でも起こってくれないかぎり破産する」といった戦争待望論が生まれてくるのは避けられない。

冷戦期の軍拡が米国経済を荒廃させた理由

第二次大戦が終わった後、こんどは米ソを両極とする「冷戦」が、五〇年近く続いた。冷戦期の長期軍拡は、何ゆえ当事国経済の衰退をもたらすようになったのだろうか。 (以下は、米国を念頭において説明する。ソ連のばあい、経済の衰退はいっそうドラスチックな形で進行し、国家の解体・消滅という事態にまで至ったが、ここでは立ち入らない)。

第一に、戦後に築きあげられた国連を中心にする新しい国際関係のもとでは、「むきだし帝国主義」の時代のように、公然と内政に干渉したり、侵略することが許されなくなったからである。軍事介入を行うばあいも、国連憲章に違反しないような「口実」をこしらえる必要があったし、たとえ戦争に勝っても、相手国の領土を併合したり、賠償金を取り立てたりといった「帝国」的な行動をとることは許されなくなった。3)

第二に、短期間に、安いコストで勝負がつくという条件もなくなってきた。じっさい冷戦期には米ソ両大国は、莫大な経済資源を投入し、高価な核戦争態勢を構築し、半世紀もにらみあってきた。当初、核兵器は「安価な兵器」だと考えられていた。しかし1960年代に入り、「核兵器の宇宙時代」が幕を開け、4) 核兵器自身が、第一世代(原爆)・第二世代(水爆)から第三世代(核弾頭)へと進化するようになった。それとともに、核兵器の運搬手段(ミサイルなど)、運搬手段の発射台(原子力潜水艦や空母など)、核兵器を標的まで誘導する指揮管制システム(宇宙衛星や情報通信システム)、核戦力を敵の攻撃から防衛するシステムといった、関連付属品の値段のほうが暴騰する時代となった。乗用車のばあいは、付属品の値段は本体価格の一割程度におさまるのが普通だが、第三世代の核兵器のばあいは、付属品が、本体(核弾頭)価格の八―九倍にも達するようになった。

冷戦期を通じて、七万発の核兵器を付属品込みで製造・運用するために、米国は五兆五千億ドルの費用を投じたとされる。冷戦期の軍事支出総額(一四兆ドル)の四割弱が核軍拡関連に投じられたわけだ。一四兆ドルという額は、全米の製造業の工場・設備の総額に社会資本(インフラ)の総額を加えたものを上回っている。もし冷戦期の軍事支出がなかったら、米国企業は製造業の生産設備と社会インフラ全体を、そっくり新調することもできたであろう。5)

第三に、昔の戦争は「やくざの果しあい」のようなもので、堅気の民衆をまきこむことはあまりなく、破壊的な影響も社会の表層にとどまることが普通だった。しかし20世紀の戦争は「総力戦」となり、超強力な兵器を用い、女こどもも容赦なくまきこんでいく。そのために社会・文化に甚大なインパクトを及ぼし、大地・自然に深い傷跡を残し、人々の心に癒しがたい怨みを残すものとなった。現代型戦争の後始末コストーー地雷原を再び沃土に戻し、劣化ウラン弾の被害を修復するコスト、イラク・アフガン戦争のなかで廃人となり、精神を病んだ人たちを回復させるコストだけに限っても、いくらかかるのか、だれにもわからない。被害の真相究明が進むと、戦争の本当のコストの大きさに、社会は息を呑むことになろう。

第四に、核戦争態勢のもとで、生産現場での軍民分離の壁が成長し、軍事部門が閉鎖的な産業になっていったことだ。「全面的な核戦争」になっても、一人勝ちをめざすという軍事ドクトリンを冷戦期の米国は追求した。そのため軍用コンピュータや通信システム、衛星システムには、凄まじい熱線や放射線を浴びても機能する性能が要求されたし、軍事機密がもれることを恐れて、軍事技術の転用にはきびしい規制がもうけられた。

そのため米陸軍は新型戦車の開発に大金を投じたにもかかわらず、自動車産業の発展には役立たなかったし、海軍は原子力潜水艦や空母の建造に莫大な税金を投じたのに、造船業は日本・韓国に完敗してしまった。空軍は半導体や集積回路の技術開発に投資したのに、電子産業は日本企業の後塵を拝するようになった。このように軍民分離の壁が高くなるにつれて、軍需部門は貴重な資源をどんどん吸収するが、「むだ財」(ないしは「有害財」)しか生み出さないという存在となっていった。

第五に、ベトナム戦争以来、米国民は、軍拡・戦争のための増税を受け入れなくなり、赤字国債の発行と紙幣の増発で戦費を賄うしかなくなった。軍拡と戦争とは、ただちに財政赤字を膨張させ、インフレ傾向を促進する要因となったのである。 最後に、供給力の増強と生産能率の向上を競い合う国際競争の時代に、冷戦が戦われたというめぐり合わせの問題がある。この時期に軍拡を進め、生産能力を「むだ財」づくりのために浪費したことは、米ソ両国の国際競争力を大きく傷つけることになった。加えて植民地制度が崩壊したことのインパクトも大きかった。独立を勝ちとったばかりの新興諸国であっても、農地改革と民主化を行い、教育と文化を重視し、国内の戦略的産業を適切に保護・育成し、低賃金でも旺盛に働く優秀な労働力と米国発の科学技術とを適切に組み合わせるならば、「世界の工場」に躍進できる条件が生まれてきた。じっさい日本は冷戦期の諸条件をうまく活かして、「世界の工場」としての地位を米国から奪うことに、半ばまで成功した。そして1990年代以降は、中国・インドが日本の後を継ぎ、この仕事を完遂しつつある。その結果、一部の先端技術分野を除くと、米国の製造業には軍需産業しか残らないという状態になってしまった。

3.なぜブッシュ政権は「地球戦争」をはじめたのか

軍拡や戦争が、経済発展に否定的な影響を与える時代になったにもかかわらず、何ゆえ米国の軍事予算が史上最高に達し、軍拡と戦争がつづくのであろうか。この問題にたいして、2つの視点からアプローチしてみたい。すなわち①軍産複合体の暴走という視点からのアプローチ、②「儲かる新帝国主義」の実践を説く「ネオコン」(新保守主義)勢力が米国の政権を握ったという視点からのアプローチである。

軍産複合体の形成

米国大統領アイゼンハワーは、大統領退任の記念演説(1961年1月17日)で、つぎのように説いた。「強力な軍主流派と巨大軍需産業が結びつく事態は、アメリカにとってかつてない経験である。……軍産複合体が意図的あるいは結果的に陰の影響力を手に入れる事態を阻止しなければならない。……この軍産複合体がアメリカの自由と民主主義を危険にさらすような事態を、決して許してはならない」と。

第2次大戦の英雄のアイゼンハワーが、出身母体ともいうべき軍部と軍需産業との結託に警告を発したのだ。彼が作り出した「軍産複合体」という用語は、米国経済の特質をえぐりだすキーワードとなっていく。

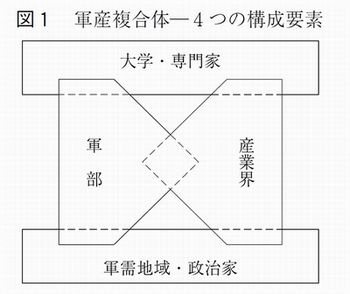

ただし軍産複合体を形成しているのは、①軍部、②軍需産業界の2つの要素だけでない。これらに加えて、③国防族の政治家・選挙民、④大学・研究者という4つの構成要素から成り立つ複合体だと考えられる。しかもこれら4つの要素は並列ではなく、相互に独特の位置を占めている(★図1を参照)。

軍部と産業界とが二大主柱であることに間違いはないが、二大主柱を支える社会的支持基盤となっているのが、国防族の政治家と選挙民たちである。政治家は、優良軍需企業を地元に誘致し、地元住民に有利な「高報酬の仕事」を提供することで、選挙民の支持を獲得する。彼らが軍拡推進の社会的基盤を形づくることになる。

軍産複合体に知的なアイデアを与え、複合体の運動を上から支えているのが、大学・企業研究所や各種シンクタンクで働く専門家の集団だ。2006会計年度の国防予算を見ると、史上最高の4915億ドルという予算額のなかで、研究開発支出は700億ドルに上る。軍需調達額769億ドルにほぼ等しい莫大な予算が研究開発に向けられている。もし大学関係者が軍事研究の仕事をとりやめたとしたら、軍産複合体は知的エネルギーを失い、失速してしまうであろう。

なお冷戦後になると、軍需品だけでなく、警備・人材訓練・情報活動・兵站といった軍事サービス分野も民営化し、民間軍事会社に業務委託する動きが強まってきた。金もうけのチャンスとして、戦争を歓迎する勢力のパワーが着実に増大しているのだ。6)

新帝国主義へのUターン

第2次大戦の後、資本主義経済をむきだしのままに放置すると社会が崩壊するか、共産主義革命が到来するという体験をとうして、国家の暴走(戦争)と市場の暴走(恐慌)とをともに規制しようとする運動が盛り上がった。その結果、軍事力の行使には、幾重もの制約が加わった。また投機マネーの暴走を規制するために、マネーを国家的に管理し、生産的な投資に導いていく施策が講じられるようになった。日本の農地改革や財閥解体の実行は、その一環だったし、米国の大企業の多くも金融資本支配から自立し、実業面で蘇っていくことができた。7)

ソ連が崩壊し、「共産主義の脅威」が後退すると、再び資本と軍事の非情の論理が、安心して自らを貫くようになった。ちょうどアラジンの魔法のランプから抜け出した悪魔のように、マネーの力と軍事力とは、規制による拘束を次々と脱ぎすて、地球規模で雄飛し、宇宙にベースを築き、人々の生活と地球環境を支配する、そんな時代がやってきた。

新型戦争のシステム――宇宙ベースのネットワーク中心型戦争

冷戦の最大の戦利品とは、核の技術、宇宙支配の技術、情報通信の技術であるが、これらを組み合わせて新型戦争のシステムを作り上げると、米軍は無敵になり、米軍に歯向かうものを安いコストでたやすく退治することができる。この「夢のような軍事力」を使って、中東の石油資源、中央アジアの天然ガス資源を米国が支配できるならば、成長著しい中国・インド・ヨーロッパもコントロールできるし、「儲かる帝国主義」を再建するという夢も実現できるだろうと「ネオコン」の面々は考えたのである。8)

彼らが考えた新型戦争システムとは何だったか。一九九〇年代も後半になると、兵器システムを司る神経系統を担当する基地は、宇宙空間に配備されるようになった。ある「戦域」の戦争は、軍事専用インターネットを通じて地球全体の視点から評価され、地球上に展開されている米軍のなかで必要な戦力が選び出され、集中投入されるようになった。日本に駐留する米軍は、日本地域だけを担当するのではなく、地球全体に介入する軍隊に変貌をとげた。米軍の戦力は、水平方向だけでなく垂直にも延びており、宇宙空間三・六万㌔上空の静止軌道に乗る早期警戒衛星が深海の底に潜む原子力潜水艦と交信している。これを軍事用語では宇宙ベースの「ネットワーク中心型戦争」(Network Centric Warfare)と呼んでいる。9)

戦争ルールの規制撤廃を行い、「経済的に引き合う」戦争を復活させる絶好の好機となったのが、〇一年におこった9・11事件であった。この事件以降、テロリストや「ならず者国家」に核兵器が拡散したら、何をしでかすかわからない。したがってそのような動きが現れてきたら、ツボミの段階であっても、先制攻撃を行って、その動きをつぶす。怪しそうな国や集団がいると、相手が撃つ準備をしていなくても予防的に射殺していくという野蛮な一九世紀的ルールに戻っていったわけである。

2003年3月から始まったイラクへの侵略戦争は、新型戦争システムの絶好の実験場となった。開戦前から米国は、偵察・探知衛星をイラク上空に移動させ、イラク軍の戦力を調べあげた。この戦争には100基近くの軍事衛星が動員され、米軍が使ったミサイルや爆弾の3分の2は、24基の測地(GPS)衛星によって精密誘導された。これとは別に通信管制・ミサイルの早期警戒のために軍事衛星が動員され、世界各地の36の軍事施設で3.4万人が宇宙作戦分野で働いたといわれる。10)

戦争では平和をつくれない――中東の泥沼化

米軍が満を持してイラクにしかけた新型戦争は、結局はゲリラ戦・市街戦を招き、泥沼化してしまった。宇宙ベースの新型戦争はイラクの事物の破壊にはどんなに秀でていても、平和(健康な社会関係)の建設には無力であることが明らかとなっていく。

イラク内で戦闘や宗派間の抗争で死亡したイラク人の正確なデータはないが、WHO(世界保健機構)の推定では一五万人。六五万人という推定データもある。仮に後者だとすると、9・11事件の犠牲者数二七〇〇名の二四〇倍となり、イラクでは五年の間、毎週一回の割合で9・11事件がおこったことになる。

ブッシュ政権は、イラク戦争は五〇〇億ドル度の戦費で決着がつくと予想していたのだが、新型戦争システムは大変な金くい虫であることも判明した。

米国予算教書によると〇九年九月までに、対テロ戦争の直接戦費だけで、七九七八億ドルのぼると予測されている。11)

当初予想の一六倍のお金を使っても、中東の石油資源を掌握できない。原油価格は〇二年には一バレル二〇ドル切っていたのに、バブル崩壊による投機資金の流入の影響もあり、一時は一〇〇ドル以上に急騰する結果となった。そのために富がアラブの産油国やロシアに集まり、米国の財政と貿易の赤字を激増させ、ドル暴落の危機を招くことになった。

4.平和を支える経済への転換

軍縮による経済発展――日本・EUとアセアンの経験

戦後日本は、軍隊の保有を禁じた憲法9条のおかげで、生産資源のほとんどは商業的な民需経済分野に振り向けられ、日本の高度成長を支える基盤となった。また、憲法9条の存在は、日本企業を自国に受け入れても日本軍の侵攻を呼び込むことにならないという安心感を周辺諸国に広げ、日本企業のアジア展開を容易にする役割を果たした。

軍縮が経済発展と結びついたもう一つの先例として、欧州の経験に注目したい。欧州の平和運動は、当時のレーガンの打ち出したミサイル防衛の効力を信用せず、欧州を標的とする中距離の核ミサイルそのものを全廃するよう、米ソ両国に働きかけた。平和運動の圧力をうけて、一九八七年に米ソ両国は、INF(中距離核ミサイル)全廃条約を締結した。これがきっかけとなって、欧州では冷戦構造は消え、欧州における経済発展の道を切り開いた。今世紀になってもEUは、イラク戦争反対、地球温暖化対策でのイニシアチブ、宇宙兵器の配備反対といった点で、ブッシュ流の新帝国主義戦略とは一線を画する姿勢を明確にしている。

もう一点、東アジアには貴重な経験が生まれている。サイゴン陥落の一年後の一九七六年に、ベトナム戦争の過ちを繰り返させないという目的をかかげて、アセアン諸国が、TAC(東南アジア友好協力条約)という「平和の共同体」条約を締結した。そこでは、独立・主権の相互尊重、内政の不干渉、紛争の平和解決、武力の威嚇・行使の禁止、仮想敵をつくらないという、日本国憲法九条一項と酷似した内容が盛り込まれている。

ソ連崩壊後の九五年になると、アセアン諸国は「非核地帯条約」を締結し、東南アジアを核兵器のない地帯にした。そのうえで域外のユーラシア諸国にTACへの加盟を呼びかけた。大量加盟の引き金となったのが、〇三年三月に米英両国が始めたイラクへの侵略戦争であった。イラク戦争が国内の宗教紛争に飛び火することを恐れたアセアン諸国は、一致してイラク戦争に反対するとともに、同年一〇月に諸文明融合の島として有名なバリ島においてアセアン首脳会議が第二次協和宣言を発し、ユーラシア諸国にTACへの加盟を促した。TACを白眼視する米国の圧力に抗して、まず中国とインドが加盟し、〇四年にはパキスタン・韓国・ロシア、〇七年にフランス、〇八年には北朝鮮も加盟を決めた(日本も〇四年に加盟したが、米国に遠慮して、もっとも不熱心な加盟国となっている)。12)

紛争解決手段としての戦争を否定する「憲法九条第一項=不戦ゾーン」が、東アジア全域からユーラシア大陸に広がってきた。アジア太平洋戦争と原爆投下の悲劇の中で生まれた日本国憲法九条は、ベトナム戦争の惨劇とイラク・アフガン戦争の泥沼化の試練をへるなかで鍛えられ、TACという姿をとって蘇りつつあるのだ。

1987年の欧州におけるINF(中距離核ミサイル)全廃条約の先例にならい、TAC具体化の方策として、北朝鮮・韓国・日本の領土を「非核・非中距離ミサイル地帯」にする条約を結んではどうだろうか。核兵器だけでなく、相手を射程距離におさめる中距離ミサイルも禁止する。そうすると、ほとんどコスト負担なしで、深い安全・安心が得られるだろう。そのうえで北朝鮮を現在のベトナムのような開放経済の方向に誘導していくべきだ。北朝鮮の指導部自身がこの方向に誘導されることを望んでいるし、「内臓がつながったような東アジア経済圏」ができあがると、戦争をおこそうとする経済的動機自体が消えていくだろう(中国と台湾の関係は、このような段階に入りつつある)。

暴走を止めるための経済手段の開発と活用

気温上昇の暴走、マネーの暴走、軍事力の暴走を止めるには、意識改革や外交交渉に頼るだけでは不十分であり、経済手段の活用めざして、さまざまな提案が行われている。

マネーの国際移動に課税するトービン・スパーン税の提案を知っているだろうか。通貨の国際取引は、1日に1.5兆ドル、年間400兆ドルという規模に達しているが、まったく無税だ。取引額に0.1%という超低率の課税をおこなうとすると、課税を嫌って取引規模が半分に縮小したとしても、なお二千億ドル(20兆円)という莫大な税収が得られる。13)モノやヒトの国際移動が生み出す二酸化炭素の排出に課税しようとするのが国際炭素税のアイデアであるし、情報の国際移動――国境を越えるインターネットの利用に課税しようというビット税、国際的な武器取引に課税しようとする国際武器税、あるいは通信衛星などの宇宙空間利用に課税する宇宙利用税のアイデアもある。これらの税収をもとにして、人間であるかぎり、餓死しないだけの最低限の生存権を万人に保障する「ベーシック・インカム」制度を導入してはどうだろうか。

いずれにせよ、「気候の暴走」を止めるためには、戦争をやっているヒマなどないはずだ。貴重な資源を宇宙の穴に投げ捨てる宇宙軍拡をやめ、投機的なマネーの暴走を止め、資源を低炭素社会と「自然順応型文明」づくりにふりむけるためにはどうしたらよいのか。智恵と経験の交流が求められている。14)

1)藤岡 惇「軍縮の経済学」磯村早苗ほか編『いま戦争を問うーー平和学の安全保障論』2004年、法律文化社、212ページ以下。

2)ポール・ポースト『戦争の経済学』山形浩生訳、バジリコ株式会社、2007年。

3)藤岡 惇『グローバリゼーションと戦争』2005年、大月書店

4)この点は、西川純子『アメリカ航空宇宙産業――歴史と現在』2008年、日本経済評論社、第6章。

5)藤岡 惇『グローバリゼーションと戦争』2004年、大月書店。

6)ウイリアム・ハートゥング『ブッシュの戦争株式会社』杉浦茂樹ほか訳、阪急コムニケーションズ。藤岡 惇「米国の宇宙支配と軍需産業」『軍縮地球市民』4号、2006年4月、西田書店、66-71ページ。藤岡 惇「米国の宇宙と核の覇権と軍産複合体」『立命館経済学』54-5、2006年1月。軍事サービス分野の民営化については、ロルフ・ユッセラー(下村由一』『戦争サービス業』2008年、日本経済評論社。本山美彦『民営化される戦争』2005年、ナカニシヤ出版

7)ポール・バラン、ポール・スウィジー『独占資本』、岩波書店、1980年。

8)ローレンス・カプランほか(岡本豊訳)『ネオコンの真実――イラク戦争から世界制覇へ』2003年、ポプラ社。

9)江畑謙介『情報と戦争』2006年、NTT出版、23-56ページ。『日本経済新聞』2007年1月20日付け。

10) 藤岡 惇「MDと宇宙軍拡」『世界』2007年4月号

11) ジョセフ・ステグリッツほか『世界を不幸にするアメリカの戦争経済』2008年。

12)三浦一夫・堀中 浩「対談・世界のなかのアジアの変化」『経済』2008年2月号。

13)ブリュノ・ジュタン(和仁道郎訳)『トービン税入門』2006年、社会評論社

14)レスター・ブラウン『プランB 3.0』2008年、ワールドウォッチ・ジャパン、344-352ページ。藤岡 惇「ミミズと地球と経済学」『経済』2008年7月号、156ページ以下参照。

薦める本(5冊)

アンドリュー・コバーン『ラムズフェルド―イラク戦争の国防長官』二〇〇八年、緑風出版

シカゴ出身の野心的政治家が、いかにして宇宙軍拡の主唱者となり、イラク戦争を企てるに至ったかをリアルに描く労作

ジョセフ・ステグリッツほか『世界を不幸にするアメリカの戦争経済』二〇〇八年

イラク・アフガンの戦争が3兆ドルもの戦費を費やし、米国と世界の経済を荒廃させたかを描くノーベル賞経済学者の力作。

藤岡 惇『グローバリゼーションと戦争』二〇〇四年、大月書店

米国の政権が、宇宙覇権をバックにした新型戦争の仕組みをいかにして作り出し、イラク戦争を始めたかを描く

レスター・ブラウン『プランB 3.0』二〇〇八年、ワールドウォッチ・ジャパン

現下の環境危機から人類文明を救うために、軍事経済を転換する必要があることを説く

堤 未果『ルポ貧困大国アメリカ』二〇〇八年、岩波新書

民営化とグローバリゼーションが大量の貧困者を生み出し、民営化された戦争を支えているかを描くルポルタージュ。