―「双頭の天龍」を地球生命圏に降下させた危険を見据えよう

三訂版 2011.9.19

藤岡 惇

今夏で17回目になるが、アメリカン大学のピータ・カズニック教授をリーダーとする17名の米国人グループ、アジア諸国からの7名の国際学生、16名の日本の学生とともに、広島・長崎をめぐる「平和巡礼の旅」をしてきた。11日間の旅のなかで「フクシマの核惨事とヒロシマ・ナガサキの関係」について、繰り返し討論した。

その中で痛感したことは、今は亡き高木仁三郎さん(原子力資料情報室)の指摘の先見性である。チェルノブイリの核惨事は1986年4月23日に起こったが、その直後の段階で高木さんは、次のように書いておられた。「核技術というのは、いわば天上の技術を地上において手にしたに等しい。・・・核反応という、天体においてのみ存在し、地上の自然の中には実質上存在しなかった自然現象を、地上で利用することの意味は・・・深刻である。あらゆる生命にとって、放射線は、それにたいしてまったく防御の備えのない脅威であり、放射線は地上の生命の営みの原理を撹乱する異物である。私たちの地上の世界は、生物界も含めて基本的に化学物質によって構成され・・・この循環は、基本的に化学物質の結合と分解といった化学過程の範囲で成り立っている。・・・核文明は、そのように破滅の一瞬を、いつも時限爆弾のように、その胎内に宿しながら、存在している。この危機は・・・これまでのものとまったく異質のものではないだろうか。そして今、その時限装置がカチカチと時を刻む音が、いよいよ大きく、私たちの耳に入ってこないだろうか」と(高木仁三郎『チェルノブイリ原発事故 新装版』1986年、七つ森書館)。

25年前の高木さんの警告にもかかわらず、また広島・長崎での被爆の深刻な体験にもかかわらず、時限装置の時を刻む音を聴き取る力を国民的規模で広げることに、私たちは失敗してきた。その背景のもとで不幸にして、2011年3月11日が来てしまった。今回の破局的な事態が、社会科学研究にいかなる課題を提起しているのかを考えてみたい。

「天の火」からの分離――地球生命圏形成の意味

高木さんが力説されたように、原子核内部の核反応(核融合・核分裂)こそが、「天の火」とも呼ぶべき宇宙の本来的なエネルギーの源であった。たしかに一定の化学反応(原子核の最遠軌道を回る電子を他の原子の電子と交換することで、原子の結合体=分子をつくろうとする反応)が星間空間では始まっていたが、核反応を主たるエネルギー源とし、電離放射線が飛び交う世界が、宇宙界(天界)の圧倒的な姿であることは変わらなかった。

36億年ほど前に、地球という惑星の深海の底で、より複雑で有機的な化学反応の世界を作りだすための一歩が印され、原始的な「イノチ」が誕生した。イノチの移し替えが行われる圏域(地球生命圏)が、深海の底で生まれたわけである。当時は地球表面をおおう原始大気のほとんどは、二酸化炭素や水蒸気からなっていたし、気温は高く、太陽からは有害な紫外線や電離放射線がふりそそぐ苛烈な世界であった。紫外線は生き物の体表細胞を傷つけ、電離放射線は体を通過し、体内細胞のDNAを切断してしまう。これらの有害な放射線の届かない深海でしか、原始生命が生きられなかったのはそのためだ。

原始の海に吸収されていった二酸化炭素は、海中植物の光合成作用のおかげで炭素と酸素に分解され、炭素は石灰岩となって海底に沈みこみ、酸素は大気中に放出されていった。大気中の酸素濃度が高まると、酸素の一部は紫外線と電離反応をおこし、オゾン(03)となり、地上20キロから50キロメートルの成層圏にオゾン層を形成するようになった。天界の核反応エネルギーが送り込む紫外線やエックス線をシャットアウトし、地球生命圏を守りぬくしくみが生まれてきたわけである。こうして生物が陸に上っても生きられる環境が整った。陸上でも植物の光合成作用が進むようになると、大気中の二酸化炭素濃度はいっそう下がり、二酸化炭素濃度は0.04%、酸素濃度は21%という生命圏にとって理想的な環境が作り出された。

符節をあわせるかのように、ぶ厚い大気圏が形成され、太陽が放つ電離放射線のほとんどをブロックできるようになった。じっさい4百キロの上空を周回する国際宇宙ステーションに住む宇宙飛行士は、一日あたり1ミリシーベルトという、殺人的な電離放射線を浴びているのであるが、地上に届く放射線量はその750分の1にすぎない。宇宙からの放射線のほとんどは厚い大気層にさえぎられて、地上に到達しないのだ。

天体形成の原動力は核反応エネルギーであると先に述べた。地球のばあい、金属質からなる中心核や粘弾性体の岩石層からなるマントル層のなかでは、今も核反応が進行し、地熱エネルギーを提供している(小出裕章『原発はいらない』2011年、幻冬舎ルネッサンス新書、165ページ)を。とはいえ厚い地殻層が形成され、生命圏を地球深部(冥界)の核反応エネルギーから防御するしくみも生まれてきた。たしかにインドのケララ州やブラジルの南東岸のようにマグマの浮上した花崗岩地帯では、放射性同位元素を含む地層が露出している。このような地に住みつけば、年間10ミリシーベルト程度の自然放射線を浴びることになるので、宇宙空間と同様に居住禁止にするべきだろう。なぜなら細胞のDNAを切断する電離放射線が少なければ少ないほど、生命体は健康になるからだ。

こうして地球の表面に地球生命圏が形成されてきた。地球生命圏というのは、地表から上方に15キロメートル、海面下では10キロ程度の厚みしかない。上と下とをあわせても高々25キロの厚みしかないのだ。地球を「りんご」にたとえると、「りんご」の表皮よりも薄く、脆い存在だといえる。それでも地球上のイノチたちの30億年以上の協同活動の貴重な産物が地球生命圏にほかならぬ。このイノチの世界を守り抜き、後世に伝えていくことは、ヒトに課せられたもっともやりがいのある使命ではないか。

「核の文明」--宇宙史的な反動性

核反応エネルギーの地球表面における痕跡ともいうべき放射性物質のウラニウムをかき集め、TVA(テネシー渓谷開発公社)の電力を用いてこれを濃縮し、地球生命圏のなかで核反応をおこさせようとする巨大な軍事開発体制が、第二次大戦のなかで動き出した。当時の価格で20億ドル余を投入して始まったマンハッタン計画がそれである。マンハッタン計画とは、現代のプロメテウスとでもいうべき軍産複合体が「天上の火」を盗もうとして始めた計画であり、宇宙史的にはイノチの原理に逆行し、地球を36億年前に戻そうとする時代錯誤で反動的な計画であった。

原爆材料のプルトニウムを生み出す生産炉が、米国北西部のハンフォードで建設された。生産炉から出てくる最大の廃物は莫大な熱であった。ハンフォードでは廃熱をコロンビア川に流していたのであるが、廃熱を利用すると潜水艦を推進させる電力源となることに目をつけたのが、「原潜の父」のハイマン・リコーバー提督であり、エレクトリックボート社であった。ついで原潜用原子炉を陸揚げし、電力を米国経済の動力源に使い、その量産効果で原潜用の原子炉のコストダウンと「自由世界」のエネルギー支配をはかろうというのが、米国のエネルギー産業界の課題となり、福島第一原発が建設されたわけだ。福島第一原発の一号機はゼネラル・エレクトリック社製のマークⅠ型原子炉であり、二号機以降も同種の原子炉となった。

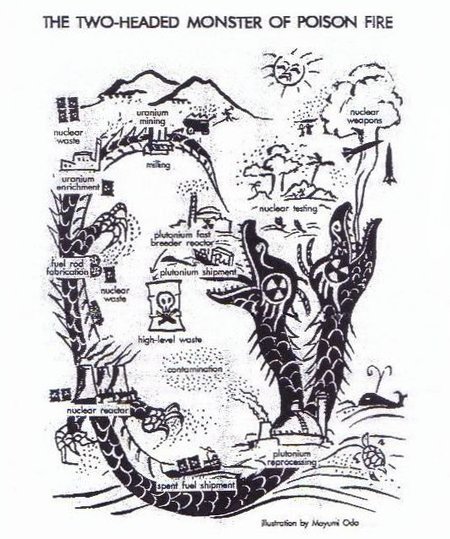

「核の天龍」は、地球生命圏に降りたつことで、二様の変化をとげた。第一は、「核の暴龍」ともいうべき「核爆弾」の姿。いま一つは、「核の妖龍」ともいうべき「原子力発電」という姿であった。宇宙界の「天の火」を司ってきた「天龍」は、地球生命圏に降下することで、二つの顔をもつ「核の怪龍」となって、地球上でとぐろを巻く時代が始まったのだ。

「核の怪龍」は、どれほどの税金を喰らい、どこまで大きくなったのか。米国は、核軍拡に6兆ドル、宇宙開発に1兆ドルを使って、5万発の核爆弾と核弾頭を生み出してきた。他方、原発の開発には6000億ドルの税金が投入され、国内に104基の原子炉を建設しただけでなく、同盟諸国にも輸出していった。ソ連を先頭とする東側諸国も原発開発に熱をあげたため、左翼勢力の多くは、原発を生産力の上昇をもたらす進歩的な試みだと誤認するようになった。こうして世界中で434基もの原子炉が生み出されてきたわけである。

このような歴史的背景のもとで、本年3月11日に東北大地震がおこった。まずは3月11日以来、福島の地では何が起こったのか。客観的事実の確定から始めよう。

メルトダウンからメルトスルーへ

2011年3月11日に発生した東北大地震は、福島第一原発を直撃し、翌12日の午後3時36分に1号機が水素爆発をおこした。その模様を再現したシミュレーションによると、1号機では、事故当日のうちにメルトダウン(炉心溶融)が起こり、しかもほとんどの燃料が圧力容器の外に溶け落ちるメルトスルーに至っていた(NHKの2011年9月8日付けのサイエンスゼロ番組)。ついで14日午前11時01分には3号機が、15日午前6時頃には2号機・4号機が水素爆発を起こした。21日になると3号機に再び奇怪な爆発がおこった。

3月14日に起こった3号炉の爆発は、ボーン・ボーンという激しい爆発音を伴い、数百メートル上空にまできのこ雲が噴きあがった。このおぞましい情景は海外では動画つきで詳細に伝えられた。「ヒロシマのある国」で、チェルノブイリに匹敵する大惨事が発生したことを外国人のほうが先に、より正確に知ったのである。バンクーバー在住の乗松聡子さん(ピースフィロソフィセンター代表)から教えてもらって、この音声入りの映像を見た私は衝撃を受けた。福島で生まれ育った高橋哲哉さんも、こう書いている。3号機では、ウランとまぜて使われていたプルトニウムが「反応して一瞬の臨界状態となり、ミニ核爆発が起こったのではないかとみる人もいます。映像を見ると、確かに黒い煙がパッと上がって、キノコ雲のような形状になる。それを繰り返しユーチューブで見ていると、どうしても広島が想起され」た、と(『世界』2011年8月号、112ページ)。しかしNHKは、この種の動画の放映を許さなかった。

3号機の核燃料の三分の一は、危険なプルトニウムを大量に含むMOX燃料であったが、「プルトニウムの放出に警戒せよ」といった論調の報道はきわめて少なかった。ようやく6月6日になって、1―3号機から大気中へ放出された放射性物質の推計値を原子力安全・保安院が発表した。それによると、骨に蓄積される有害なストロンチウム90(半減期29.1年)が140兆ベクレル、数日の間に猛毒のプルトニウム239に核種変換するネプツニウム239(半減期2.4日)が76兆ベクレル、猛毒のプルトニウム241(半減期14.4年)が1.2兆ベクレル、プルトニウム238(半減期88年)が190億ベクレル、最猛毒とされるプルトニウム239(半減期2.4万年)が32億ベクレル、プルトニウム240(半減期6537年)が32億ベクレル放出されていた。当初から私などが懸念していた深刻なプルトニウム汚染の実態を、政府機関が公式に認めたわけである。しかるにNHKなどの主要マスコミは、この事実にほとんど注目しなかった。数日のうちに最猛毒のプルトニウム239に核種変換するネプツニウム239が原子炉から76兆ベクレルも放出されたことに警鐘を鳴らす報道も、皆無に近かった。むしろ逆に日本の大手マスコミは、進行中の核の大惨事をできるだけ小さいもの、危険の低いものに割り引いて伝えようとした。アジア太平洋戦争中の「大本営発表」と類似した報道管制が敷かれたわけだ。

当初は米国の支配層にさえ、真相は十分には伝えられなかった。早い段階で「米側は無人偵察機グローバルホークの情報から原子炉の温度が異常に高いことを把握し、『燃料がすでに溶融している』と判断し、正確な情報の共有を日本側に迫った」(『読売新聞』2011年8月17日付け)。3月16日未明には、これ以上情報の非開示を続けるなら「在京米国人9万人の日本からの緊急避難命令を出す。東京がパニックとなってもよいのか」と脅すことで、ようやく対策本部への米国人専門家の大量進駐=再占領を日本政府に認めさせた。そのうえで米太平洋軍の「太平洋有事519作戦」(トモダチ作戦)が発動された。ハワイから519司令部要員90名とともにウォルシュ海軍大将が乗り込み、「核有事」に対処する作戦を指揮した(『赤旗』2011年9月13日付け)。

日本国民にたいする情報統制の態勢だけは、その後も長く続いた。地震の5時間後にはすでに1号機は炉心溶融(メルトダウン)をおこしていたこと、その数日後には、他の3基もメルトダウン(核燃料棒が溶解し、炉の底部にたまる段階)からメルトスルー(溶解した核燃料が炉の底を貫通して炉の外に出る段階)に至っていたことを日本政府が認めたのは、事件から3か月がたった6月6日のことであった。

3月15日の最大規模の放出

爆発や「ベント」(原子炉からの意図的な放出)を介して、いつ・どれだけの量の放射性物質=放射能が大気中に放出されたのだろうか。震災の1日後の12日に1号機が、14日には3号機が爆発したが、放射能の放出規模はまだそれほど大きくはなかったし、海側に向けて風が吹いていたため、陸地の汚染はまだ小規模なレベルにとどまっていた。

14日夕方に2号機で炉心露出が起こり、原発周辺の放射線量が上がり始めた。「最大の危機が15日に訪れた。3月15日の午前6時頃に2号機の圧力抑制室が水素爆発で破損した。同時刻に、定期検査で冷温中であった4号機でも爆発が起こった」(『朝日新聞』2011年7月10日付)。福島第一で冷却保存中の3108本の使用済み燃料集合体のうち、1535本が4号機の核燃料貯蔵プールに貯蔵されていたが、爆発に伴い、その大部分が破損・溶解し、放射性物質を大規模にまきちらした。

その結果、15日午前9時には放射線雲(プルーム)が形成された。日本原子力研究開発機構と朝日新聞の解析結果を総合すると、発生したプルームは、午前中は原発から南西の方向に流れた。同日の午後になると、放射能のいっそう大規模な放出事故がおこった。午後3時にはプルームは西へ流れだし、浜通りを中心に雨が降り始め、郡山市などで放射線量が上昇した。午後6時頃にプルームは北西方向に流れ、福島県北部はほぼ雨となった。その結果、線量が原発の北西に位置する飯館村・福島市でピーク値に達し、帯状に放射能の高度汚染地帯が生まれたという(『朝日新聞』2011年9月8日・11日付け)。

群馬大学の火山学者である早川由紀夫さんも、こう語っている。同日の夕刻から夜にかけて「悪魔の風」が第一原発の北西部を襲った。「放射性物質は高さ数十メートルの風に乗って地表をなめるように移動した。盆地や山肌など地形の起伏を感じ取って分布しているのはそのためだ。・・・飯館村が深刻な汚染に見舞われたのは、3月15日の18時のことである。・・・特別に濃い放射能雲が出現して19時に福島市、20時半に郡山市に達した。・・・この放射能雲は白河の関を越えて栃木県内に侵入し、那須と日光に達した」(『週刊金曜日』2011年7月8日号、22ページ)。「この時、群馬・栃木両県の北部で雨が降ったため、放射線物質が沈着したホットスポットができた。」なぜなら放射性セシウムの粒径はごく小さいために重力では落ちず、雨が降らないことには、ほとんど沈着しないからである(『日本経済新聞』2011年7月25日)。

3月21日の3号機の危機――新たな大量放出

3月21日の午前になると、北から吹く風となり、福島第一の風下地域(福島第二原発・北茨城市・高萩市・水戸市)で、空間放射線量が数倍にはねあがった。このような異常事態が、なぜおこったのか。原子力専門家の田辺文也さんによると、同時刻にMOX燃料を燃やしていた3号機の圧力容器の圧力が通常の110倍のレベルにまで急上昇した。あまりの高圧のため、冷却水を外から注入できない事態となり、溶融物の塊が再び溶融し、水蒸気爆発を起こした。そのため灼熱の溶融物の固まりが圧力容器を突き抜けて、格納容器に落ち込んだ。その衝撃をうけて、一部の放射能は炉外に放出され、風下の福島県内部から北茨城一帯を汚染したというのが、田辺文也さんの見立てだ(『朝日新聞』2011年8月8日付け)。

3月23日になると、新たなプルームが形成され、「茨城沿岸から千葉を通り、南下。関東地方の多くではこの間、連日雨が降って各地で放射性物質が地表に沈着した」(『朝日新聞』2011年8月11日付け)。

放射能汚染のホットスポットの形成

4月に入ると、文部科学省と米国のエネルギー省とが共同で150―700メートル上空から土壌の放射能汚染度を測定する大規模な調査を行い、詳細な汚染地図を作成した。半減期30年のセシウム137の蓄積濃度が1平方メートルあたり60万ベクレル以上といえば、チェルノブイリ原発事故の際に強制移住の対象となった地域の汚染レベルに相当するが、調査の結果、この種の汚染地域は福島県を中心に800平方キロに広がっていることが判明した(ただし日本では、住民の避難脱出を促すのを恐れて、ごく控えめにしか報道されなかった)。面積は、東京都面積の4割、琵琶湖の約1・2倍に相当し、チェルノブイリ事故当時の強制移住地域全体のほぼ1割の広さとなる(『朝日新聞』5月11日付け)。

文部科学省は、第一原発から20キロ以内の「警戒区域」内の50地点で年間予想線量を測定した結果を8月19日に公表した。それによると、50地点のうち35地点で1年間に受けると予想される放射線量が20ミリシーベルトを超えていた。年間予想線量20ミリシーベルトというのは「計画的避難区域」指定の目安とされる水準だ。第一原発のある大熊町では全12地点が20ミリシーベルトを超え、うち7地点では100ミリシーベルトを超えていた。もっとも高い線量を記録したのは原発の西南西3キロにある大熊町小入野で、508ミリシーベルトだった。この被曝線量は、一般人の人口放射線許容限度の年間1ミリシーベルトの500年分となる(『朝日新聞』2011年8月20日付け夕刊)。汚染地域のなかでも、局所的にひどく汚染された地域は「ホットスポット」と呼ばれるが、原発から20キロ圏内では、ほとんど全域がホットスポットとなっていることが明らかとなった。

神戸大学海事科学研究科教授の山内知也さんは、6月下旬に福島市内の4か所で土壌の汚染度調査を実施し、1キログラムあたり1・6万―4・6万ベクレルの放射線量を検出した。原発から62キロも離れた人口29万人の福島市でも、随所で「ホットスポット」が形成されていたのだ。 3千万人の人口を擁する首都圏でも、各所で「ホットスポット」が発見された。千葉県柏市といえば東京のベッドタウン。福島原発から200キロも離れた町であるが、JR柏駅から徒歩2分の高級住宅地の道路脇の土壌から、福島市を上回る5・3万ベクレルの放射線量が検出された。チェルノブイリならば強制避難区域に指定される数値だ(『週刊現代』2011年8月6日号、64―65ページ、同、7月30日号における「欧州放射線リスク委員会」(ECCR)の科学委員会チーフで、英国ウルスター大学客員教授のクリス・バズビー博士とのインタービュー記事を参照)。

6月10日になると、原発から370キロ離れた静岡県最大のお茶の産地で、収穫した茶葉の汚染が確認され、静岡茶の出荷が停止された。原発から北方に170キロ離れた岩手県一関市の牧草からは、暫定許容値を3倍上回るセシウムが検出された。7月に入ると、食肉牛の肥料たる稲わらの広範囲の汚染も明らかにされ、7月25日には、福島産の小麦や菜種から放射性セシウムが検出された(『毎日新聞』2011年7月26日付け)。稲作への汚染の拡大が心配される。

放出された放射能は、易々と国境を越え、世界を巡った。3月12-16日の間に放出された放射性物質は、低気圧に伴う上昇気流で巻きあげられ、ジェット気流に乗って、東に一日3千キロの速度で移動した。3月18日には米国に到達し、西海岸一帯で猛毒のプロトニウムが観測された(先のクリス・バズビー博士への乗松聡子さんのインタービュー記事「米国まで広がったプルトニウム」『週刊金曜日』2011年7月8日号、24-25ページ)。福島発の核の大惨事は、世界の核惨事に広がったのである。

福島第一からの放射能の放出量

爆発した原子炉建屋の屋上は青天井であり、放射能の放出は止まっていない。3月15日に毎時200兆べクレルという最高レベルの放出を記録したが、3月21日の危機後は減少に転じ、5月の平均の放出量は毎時20億ベクレル、6月平均は毎時10億ベクレルに下がった。6月には3月15日当時の20万分の1のレベルにまで下がったことになる(『朝日新聞』2011年7月29日)。

とはいえ強烈な余震が起こり、半壊状態の原子炉のひび割れが拡大するならば、大気中への放射能拡散が新たに生じるであろうし、汚染水が地下水系を通して原発敷地内外に拡散していく可能性もある。はたして7月1日にはマグニチュード6.4、8月12日にはマグニチュード6.0の余震が福島県の浜通りを襲い、そのあと原子炉建屋から離れた地面の裂け目から、放射能を帯びた蒸気が噴出する事件が起こった。広島市立大学のロバート・ジェイコブズ教授は、余震の衝撃が原子炉のひび割れを進行させ、加熱された汚染水の拡散が蒸気噴出を招いたと推測している。もし溶解した核燃料が、原子炉の下部に漏れ出すにとどまらず、地下水脈にまで到達し、原子炉建屋の外側に放射能を吐き出しているとすれば、「メルトスルー」の段階を超えて、「メルトアウト」という新段階に達していることになる。そうなると原子炉建屋にいかに覆いをかけたとしても、原発外への放射性物質の拡散を封じ込めることは不可能となるだろう。現状がどの段階にあるのかを確定するには、あまりに情報が乏しい。

3月11日以降、福島第一原発から大気中に、どの程度の量の放射能が放出されたのか。4月段階で東電と政府は、大気への総放出量を37京ベクレル(1京とは1万兆)と推定していたのであるが、6月6日の記者会見の場で77京ベクレルへと大きく上方修正した。

水(冷却水・地下水・海洋)への放射能の放出についてはどうか。1-4号機の原子炉建屋やタービン建屋などにたまっている汚染水総量は、7月20日現在で約9万5千トン。建屋から集中廃棄物処理施設に移した約2万2千トンを加えると、総計で11万7千トンの汚染水が原発内に貯まっていた(『朝日新聞』2011年7月21日)。汚染水に含まれる放射能の総量は80京ベクレル程度だと東電は推定しているが、これに大きな誤りがないとすると、大気中に放出された放射能とほぼ同量の放射能が冷却水などに溶込み、大量の汚染水を作り出したことになる。

放射能汚染水と海洋汚染

同じ放射能の放出といっても、大気中に放出したばあいと冷却水に放出したばあいとでは、環境へのインパクトの点で大差がある。大気中に放出されてきた77京ベクレルの放射能のばあいは、ただちに原発の敷地外へ拡散し、原発外の環境を直接に汚染する役割を果たす。

冷却水に放出された80京ベクレルの放射能のばあいは、これとは異なる。11・7万トンという汚染水のうち、原発敷地外の海洋などへ流出したのは520トン、放射能量にすると4720兆ベクレル(0.472京ベクレル)だと報道されている。この点に偽りがないとすれば、汚染水の99.6%、汚染水内の放射能総量の99.4%は原発の敷地内に留まっているため、今のところは原発外の環境を汚染する作用は大きくないと考えられている(『朝日新聞』2011年7月10日付)。

ただしこの種のデータを根拠に、海洋の放射能汚染は、それほど心配しなくてもよいという結論を引き出すとすれば、それは正しくない。まず4720兆ベクレルという放射能量自体が、環境基準に照らして異常な高さであることに止目していただきたい。福島第一原発に許されている海洋への放射能の放出限度は、年間で2400億ベクレルにすぎない。にもかかわらず、放出限度の2万倍に達する汚染水が4か月の間に海洋に垂れ流されたのだから。

しかも上の推定数字は、大気や土壌に放出された汚染物質の行く末については何も語っていない。大気中に放出された放射能のほとんどは、遅かれ早かれ結局は、地表に降下し、大地と海洋に吸収されていく。日本の大地に付着した放射能も、結局は雨に洗い流され、河川を通って海に流れこむ。長期的な視野に立って考えると、大気に放出された放射能の大半は、最終的には海洋に吸収されていく運命にあるのだ(中地重晴「水産の汚染度を読み解く」『週刊金曜日』2011年7月29日、18ページ)。はたして3月21日から4月30日の間だけで、大気から海に降下した放射能量は1京ベクレルを超えていたという推定値を日本原子力研究開発機構が発表した。これに直接排水された4720兆ベクレルを加えると、海に流入した放射能の総量は1.5京ベクレルを超えていたことになる(『朝日新聞』2011年9月9日付け)。5月以降も大気からの降下や川からの流入などを通して、海洋の放射能汚染はさらに進んでいることだろう。

海に放出された汚染物質は、海水によって希釈化され、無害化されていくとは限らない。むしろ水俣湾における魚介類の水銀汚染のケース、あるいはビキニ環礁での水爆実験がもたらしたマグロの放射能汚染が示したように、放射能の生物濃縮を加速させ、食物連鎖の点で上位にある大型魚類や人体に、放射性物質が濃縮されていくことも大いにありうる(原田正純「原発事故、水俣病に学べ」『東京新聞』2011年9月8日付け)。

広島への原爆投下と比較すると

福島第一原発の4基の原子炉と核燃料貯蔵プールから原発敷地の外に放出された77.5京ベクレルの放射能量、原発内の汚染水に含まれる80京ベクレルを合算すると、放射能の放出総量は157京ベクレルに達するとされる。福島の放出量を核兵器の爆発や原発事故で放出された過去の事例と比較してみよう。

まず1945年月6日に広島に投下されたウラン型原爆のばあい、実際に核分裂したウラニウム235は10-15%に過ぎず、残りは飛散しただけに終わり、放射能の放出量は1.3京ベクレルにとどまった。長崎に投下されたプルトニウム利用の爆縮型原爆のばあいは、プルトニウム燃料の15-25%が核分裂反応をおこしたので、放出量は2.0京ベクレルとなった。現代型の核兵器のばあい、核分裂物質の真ん中に空洞を設け、ブースターと呼ばれる少量の核融合物質(トリチウムなど)を封入することで、核分裂物質の100%爆発を実現し、核爆弾の小型化と高性能化に役立てている。これと比べると広島型原爆は「おもちゃ」のような核爆弾にすぎなかった。

これにたいして百万キロワット級の平均的な原子炉は一日動かすと、3発の広島型原爆を爆発させたのと同程度の「死の灰」(使用済み核燃料)を生み出す。一年間動かすと、1000発の広島型原爆を爆発させたのと同等の「死の灰」を生み出すわけだ。今日の原子炉というのは、毎日、広島型原爆3発を爆発させたのと同量のエネルギーを用いて大量の水を沸騰させ、巨大な発電用モーターを回してきたのだ。 福島第一原発が原発敷地外に放出した放射能量は77.5京ベクレルだとされるから、広島型原爆の60個、長崎型原爆ならば39個を爆発させたに等しい量の放射能を放出したことになる。

セシウム137は、半減期が30年と長く食品や土壌への深刻な汚染を引き起こすやっかいな放射性物質だ。このセシウム137だけを比較対象にすると、福島からの放出分は1.5京ベクレルであり、広島原爆168個分の放出量に相当するという試算値を政府が発表した(『日本経済新聞』2011年8月27日付け)。

東大先端科学技術センター付置のアイソトープセンター教授の児玉龍彦さんも、2011年7月27日の衆議院厚生労働委員会の席上、次のような証言を行った。「私どもアイソトープセンターの・・・知識を基に計算してみますと、[福島第一の原子炉からは]まず熱量からの計算では広島原爆の29.6個分に相当するものが漏出しています。・・・さらに恐るべきことには・・・、原爆による放射線の残存量と原発から放出される放射線の残存量[の間には大差があることです。] 一年にいたって原爆が1000分の1程度に低下するのにたいして、原発からの放射線汚染物は10分の1程度にしかならない。つまり今回の福島原発の問題はチェルノブイリと同様、数十個分の原爆に相当する放射能と、原爆汚染よりもずっと多量の残存物とを放出した。」福島では、数十発の広島型原爆に相当する放射能が放出されただけでなく、放射能が減っていくテンポは百倍もゆっくりしたものになると児玉教授は証言したわけである。

広島とくらべて、福島では、なぜ放射能がなかなか減らないのか。原子炉のなかには半減期が長い放射性物質が多く含まれているからである。半減期が長いということは、単位時間あたりの放射線量は低いために急性症状は出にくいが、低レベル放射線に長期間被曝させることになる。とくに原発から放出される放射能を呼吸や飲食をとおして体内にとりこんだばあい、低レベルの内部被爆に慢性的に曝される。その結果、一定の確率で、早ければ5年後、遅ければ10-30年後にガンや白血病、心臓疾患を発症したり、体調に異変をきたすことになる。

これにたいして広島のばあい、もともと半減期の短い放射性物質が多かったことに加えて、原発投下後の9月17日に枕崎台風に直撃された。被爆地一帯が床上1メートルの洪水に見舞われ、放射性物質の大半が瀬戸内海に流出したこともあり(矢ケ崎克馬「内部被曝隠しは放射線犠牲者隠し」『日本の科学者』46-8、2011年8月号、6ページ)、投下の半年後には市内の残留放射線量は、定住可能水準にまで下がったとされている。

スリーマイル島・大気圏内核実験との比較

次に1979年3月28日の米国ペンシルバニア州都ハリスバーグ郊外のスリーマイル島で起こった原発事故と比較してみよう。スリーマイル島のばあい、放射性物質の放出量は9.1京ベクレルにすぎなかった。すでに福島においては、スリーマイル島事故の17.3倍の放射能が原子炉外に、8.6倍に達する放射能が原発敷地外に放出されたことになる。

1945年から1980年までの35年間に、米国・ソ連・英国・フランス・中国が行った大気圏内核実験の際の放射能量と比較してみよう。大気圏内核実験は、人類史上最悪の放射能放出事件であった。とりわけ1950年―63年の間は、米ソがビキニ環礁やセミパラチンスクの核実験場を拠点にして、巨大な水爆実験を競い合った時期であり、今にいたるも放射能汚染の爪跡を残している。543回にわたって行われた大気圏内核実験のなかで、チェルノブイリ事故の580倍にも相当する30万京ベクレルの放射能が放出された(『核兵器・核実験モニター』373-4号、2011年4月15日)。福島における原子炉外への放出量と比べたばあい1900倍の規模となる。最近、ガンに発症する人が世界的に激増しているが、この時期の核実験がその一因だと考えられないだろうか。大気圏内核実験の後遺症に、今なお私たちが苦しんでいる可能性がある。

チェルノブイリの惨事との比較

1986年4月26日のチェルノブイリの原子炉事故のばあい、一つの原子炉(4号機)だけがメルトダウンを起こし、200トンに達する放射性ウラニウムと放射性黒鉛のうち、かなりの部分を吹き飛ばし、520京ベクレルの放射能を大気中などに放出した(ただし冷却水への放出は小規模にとどまった)。放射能を帯びた巨大なプルームが形成され、ウクライナ・ベラルーシ・ロシアから北欧諸国まで流れ出した。

チェルノブイリの放出放射能量を福島の事例と比較してみよう。対象を大気への放出量に絞ると、チェルノブイリの放出量は福島の6.7倍となる。汚染水への漏出分までを含むと、福島の3.3倍の規模となる。言い換えると、大気・水への放出規模全体を指標にすると、福島における放出量は、すでにチェルノブイリの三分の一に達していることになる。

チェルノブイでは、1平方メートルあたり55万ベクレルを超える高汚染地域は強制移住=立ち入り禁止地域とされた。その面積は1万300キロメートルに及び、2千以上の集落が廃村となり、避難民は40万人を超えた。25年たった今日でも、立ち入り禁止地帯が広がり、経済活動は半ば麻痺したままである。日本のばあいは、1平方メートルあたり60万ベクレルの高汚染地域は600平方キロだ。このコア地域に原則立ち入り禁止の警戒区域と計画的避難区域を加えると1700平方キロ、対象人口は8.5万人となる。この周辺地域まで含めたばあい、面積比でチェルノブイリの16.5%、人口比で21.3%のレベルに達していることになる(『朝日新聞』2011年9月11日付け)。

チェルノブイリの核惨事は周辺住民の健康にどのような被害を与えたのか。事故当時、ソ連政府のアドバイザーを務めたアレクセフ・ヤブロコフ博士らの編集のもとで、ロシア語など5千本以上の文献・論文をレビューした画期的な本が2009年に英語で出版された。Chernobyl Consequences of the Catastrophe for People and the Environment がそれだ(星川 淳さんたちのグループが翻訳中だという)。この本については佐久間智子さんが的確な要約をされているので、以下、それを摘記しておこう。核惨事の直接・間接の影響下で亡くなった人は、「2004年までで985,000人にのぼる。この人数は国際原子力機関(IAEA)の推計数とは2ケタも違う。・・・ベラルーシでは、事故の前年には9割の子どもが健康だったが、2000年にはその割合が2割以下に激減しており、1986-1994年の新生児死亡率は9・5%にも達していた。また1993年の調査では、セシウム137の汚染レベルの高かった2地域では、事故当時に0-4歳だった子どもたちのうち、健康だったのはわずか9・5%にすぎなかった。」上述の2地域の汚染のレベルは、福島原発から北西方向へ50キロ付近までの汚染レベルに相当すると佐久間さんは述べている(「佐久間智子のしゃべくり放題」『オルタ』429号、2011年8月、38ページ)。

ウクライナ共和国側の住民の健康被害はどうであったか。写真家の広河隆一さんは、事故から25年目の2011年2月にウクライナを再訪し、事件当時の同共和国の保健大臣だったロマネンコ・エフモビッチさんと会った。広河さんの質問に答えて、ロマネンコさんはこう語っている。「ウクライナの5.3万平方キロの汚染地は、そのままです。被災者は255万人、そのうち50万人は子どもでした。・・・ウクライナの国民200万人以上を対象とした研究をした結果・・・それほど高い放射線を浴びなかったにもかかわらず、多くの人々が病気になっていた・・・調査された人々の68%は原発事故の前はほとんど健康だった。しかし今では、このカテゴリーの人々のうち、健康な人は6%しかいない」と(広河隆一「チェルノブイリの謎の雨」『DAYS JAPAN』2011年9月号、43ページ)。とくに子どもたちの間に、ガン、白血病、各種の心臓病を患う者が激増している。

核の惨事は、野生動物や植物の間にいっそう深刻な影響を与えた可能性がある。なぜなら「野生動物は、防護服もなく、現地のエサを食べ、地表近くに生息するため、人間より大きな影響を受ける」恐れがあるからだ。じっさいツバメの精子の異常や繁殖率の低下、くちばしや羽の奇形、脊椎動物の間の免疫機能の低下などが報告されている(『朝日新聞』2011年9月7日付け、夕刊)。

福島第一に眠る放射性物質の総量

福島第一には、どの程度の量の放射性物質(核燃料)が蓄えられていたのか。チェルノブイリのばあい、爆発事故を起こした原子炉は4号機だけであり、原子炉内の核燃料は200トンであった。これにたいして福島のばあい、6つの原子炉と使用済み核燃料貯蔵プールのなかに、チェルノブイリの10倍の2千トンの核燃料が蓄えられていたとされる(先のECCRの科学委員会チーフのクリス・バズビー博士の推定、『週刊金曜日』2011年7月8日号、25ページ)。

放射能レベルで比較するとどうなるか。福島第一の2千トンの核燃料のなかには7万2000京ベクレルの放射能が含まれていたと推定されている。したがって福島には、チェルノブイリ原発からの放出量の138倍、大気圏内核爆発の放出量の24%にあたる莫大な量の放射能が蓄えられていたことになる。

「チェルノブイリ・ハート」という記録映画の制作者によると、チェルノブイリでは貯蔵放射能の3%程度が外に放出されたという。福島第一のばあい、現状では、貯蔵核燃料の放射能総量の0.2%が原子炉外の大気と冷却水とに放出されたにすぎないのだが、それだけで放射能放出規模はチェルノブイリの三分の一のレベルに達したわけだ。こんご新たな余震が襲ったり、テロリストを含む軍事攻撃が起こったり、人為的事故が起こったりして、福島第一の原子炉の自壊過程が進み、貯蔵量の1%が放出される事態となったと仮定してみよう。それだけで放出規模は720京ベクレルとなり、チェルノブイリ(520京ベクレル)を上回る史上最悪の事故に発展することは間違いない(『朝日新聞』2011年6月11日付け)。

溶融した2000トンの核燃料をどうするか

福島第一の各原子炉の底には、合計2000トンという重さの核燃料からなる「妖龍」が、半ば、ないしは完全に溶融した姿で、とぐろをまいている。この妖龍を暴発させないために、こんご数十年にわたって、大量の冷却水を注入しつづける必要があるだろう。

新鮮な水の大量注入を不要にするとともに、汚染水総量を減らしていくために考案されたのが「循環注水冷却」システムである。これをうまく使って、汚染水の除染を行い、原子炉の冷却のために再利用するために、フランスのアレバ製装置、米国のキュリオン製装置にくわえて、8月16日には東芝製の放射性セシウム吸着装置「サリー」が動き始めた。ただしこのシステムが本格稼働した6月17日から8月9日までの累積稼働率を計算すると、66%にすぎない(『日本経済新聞』2011年8月17日付け)。汚染水を効率的に除染するためには薬剤で沈殿させたうえで、残る放射性物質については吸着剤でとりのぞくという作業が必要となろう。このプロセスで生まれる放射性物質の沈殿物に含まれる放射能濃度は、従来の高濃度汚染水の百倍以上であり、遠隔操作を用いないと扱えない代物だという(『朝日新聞』2011年6月10日付け)。

幸いにも激しい余震にも見舞われず、軍事攻撃も起こらず、「循環注水冷却」システムが安定的に構築され、汚染水の完全循環が達成されたと仮定してみよう。たしかに汚染水が無限に増えていくという事態は回避されるだろうし、汚染水の総量を減らしていく手がかりとなるかもしれない。ただし汚染水が溜まっている建屋地下には大量の地下水や雨水が新たに流入していると報道されているし(『朝日新聞』2011年9月22日付け)、さらに重大な問題は、除染の産物として、危険な放射性物質が毎日、大量に生まれてくるということだ。だとえば東芝製の「サリー」のばあい、放射性のセシウムを吸着する性質があるゼオライト(沸石)を詰めた塔に汚染水を流すことで、放射能を除去するのであるが(『赤旗』2011年8月24日付け)、その結果、放射能まみれの危険なゼオライト(沸石)が毎日、大量に出てくるだろう。

被災3県だけで災害廃棄物のがれき量は2263万トンにのぼる。中には大量の放射能が含まれているし、生活ごみや下水汚泥の焼却灰からも大量の放射能が検出されている。これらを分別し保管するだけでなく、こんご大量に生まれてくる沸石をどのように保管していけばよいのか。

それだけではない。体重2000トンという巨大な妖龍をどのようにしてスリムにし、小さくし、最終的には消滅させていけばよいのかという大問題がある。大量の注水を続けることで、妖龍の薄皮を一枚ずつ剥ぐように、放射性物質を水のなかに溶け込ませ、沸石に吸収していくしか方策はないのか。もしそうならば妖龍を消滅させるまでに、どの程度の汚染水を浄化しなくてはならないのか。濃縮された放射性廃棄物と沸石はどれほどの分量となるのか。その貯蔵と管理にどの程度の時間とコストがかかるのか。確かなことは誰にも分からない。

5年目以降に住民の健康に何が起こるか

福島県のばあい、震災前の2010年10月時点での居住者数は203万人であったが、震災と原発事故のために県外に避難した者は、8月25日現在で5万5739人にのぼっている。原発事故で避難措置がとられた県下の12市町村に絞って調べると、居住していた自治体外での生活を強いられている住民は、8月31日の時点で10万1931名にのぼる(『毎日新聞』2011年9月9日付け)。40万人が避難したチェルノブイリと比べると4分の1のレベルだ。フクシマは、ヒロシマ型ではなく、長期にわたって大地・海洋が汚染され続け、人体が低量の内部被爆に慢性的にさらされるチェルノブイリ型への道を歩むことになるだろう。

本稿で何回も言及した「欧州放射線リスク委員会」(ECCR)の科学委員会チーフのクリス・バズビーさんが福島事故の3週間後に書いた論文「福島の破局的事故の健康影響」の「結論と勧告」の第1項目と第5項目には、こう書かれている。

1.ECRRリスクモデルにより福島事故の100キロ圏内の住民300万人にたいする健康影響を検討した。100キロ圏内に一年居住を続けることにより、こんご10年間で10万人、50年間でおよそ20万人がガンを超過発病すると予測された。直ちに避難をおこなうことでこの数字は大きく減少するだろう。100キロ圏と200キロ圏の間に居住する700万人から、こんご10年間で10万人、50年間で22万人が超過発ガンすると予測された。これらの予測値は、ECRRリスクモデルおよびチェルノブイリ事故後のスウェーデンでの発ガンリスクに関する疫学調査に基づいて、算定されたものである。・・・

5.100キロ圏の北西部に居住する人々は直ちに避難し、その地域を立ち入り禁止とするべきである(松崎道幸監訳、鈴木宏子・乗松聡子訳、Peace Philosophy CentreのHPより)。

広島でも被爆当時2歳だった佐々木禎子さんが白血病を発病したのは、被爆から9年がたった1954年のことであったし、チェルノブイリでも、子どもたちの間で甲状腺ガンが激増しだしたのは事故から5年後であった。5年後の2016年以降に、福島の住民の体調にどのような異変がおこるのか、とくに子どもたちの間でガンや白血病、各種の心臓病を患う者が激増しないかを世界は注視している。

結びにかえて

36億年前から続いてきた原始生命体の共同作業のおかげで、オゾン層と大気層が形成され、地球生命圏を支える豊穣の大地と海とが生み出されてきた。これにたいして「核の時代」とは、突如として「天上の火=核の天龍」が地球生命圏に強引に降下し、暴龍(原爆)あるいは妖龍(原発)という姿に変化しながら、とぐろをまく時代のことにほかならない。

大地の母性を「女神」として描いてきた画家のオダ・マユミさんに米国でお世話になったが、彼女が描いた双頭の龍の図を最後に掲げておきたい。原発推進勢力は、頭部の双頭のところだけに視野を限定し、「平和のためのアトム」と「戦争のためのアトム」とは区別でき、分離できると宣伝してきた。しかし双頭の龍を2つの龍に切り裂き、分離することなどは、資本主義の苛烈な現実の下では不可能に近い。「平和的な原子と好戦的な原子とを長期間分離しておくには、私たちは、あまりにも国家感情が強すぎますし、強烈な攻撃性を克服できていません。平和目的の原子だけを抱きしめながら、戦争目的の原子を憎むことなど、できないのです。私たちが生き延びようとするならば、両方とも棄てさることを学ばねばなりません」とフランスの海洋学者で冒険家でもあるジャック=イブ・クストーが、1976年5月の国連の会議で演説したとおりだ。

いまひとつ、地震常襲地帯での原発建設の危険性がよく指摘されるが、戦争常襲地帯における原発建設の危険性についても、早くから直視し、警鐘を乱打すべきだったと考える。原発は「原子力の平和利用」のモデルといわれたが、実際は「平和ボケ利用」にすぎなかった。日米安保体制のもとで日本全土を米軍の基地に開放し、米軍の宇宙規模の新型戦争計画のための「不沈空母」にしておきながら、「戦争はおこらない」という根拠のない超楽観的「想定」にもとづいて、安上がりの原発建設に走ってきた(田中利幸「『原子力平和利用』と広島―宣伝工作のターゲットにされた被爆者たち」『世界』2011年8月号)。それはなぜか。「平和ボケ」のふりをしていたほうが、原発の発電コストを下げることができ、もうけを増やすことができるし、政治献金という名の賄賂を増やせるからだ。

一時休戦状態にある朝鮮戦争が再開されたならばどうなるか。「原発にたいする武力攻撃には軍事力では護れません。したがって、日本の海岸に並ぶ原発は、仮想敵が引き金を握った核兵器なのです・・・ひとたび原発が武力攻撃を受けたら、日本の土地は永久に人が住めない土地になる」と、原発技術者であった小倉志郎さんが明確に語っているとおり、「原発を並べて自衛戦争は出来ない」のだ(小倉志郎「原発を並べて自衛戦争は出来ない」『季刊リプレーザ』3号、2007年夏)。ここに深い真実がある。朝鮮戦争が再開されると、丸裸状況にある福島第一は絶好の標的となるのは必至だし、丸裸状況は、こんご数十年は続くだろう。

私たちの政治的意思しだいで、容易に実現できる課題が一つある。朝鮮戦争を終結させ、東アジア地域を戦争禁止地帯にすることだ。これがポスト3・11の日本の最大の外交課題となってきたし、もし実現できれば日米安保体制が神通力を失っていくことだろう。

福島出身の高橋哲哉さんは、「戦前日本の政治体制の核心が天皇制軍国主義にあったとすれば、日米安保原発主義こそが、戦後の日本の政治支配体制の核心ではなかったか」と問題提起されている(『毎日新聞』2011年6月17日付け)。じつに鋭い把握だ。日米安保体制とこれを支える原発型の公共事業体制――原価コストに一定率の利潤を加えて割高の電力価格を市場に押し付けることを電力会社に許す体制に、自民党・民主党が行う政治資金まきあげの基盤があった。現下の原発をめぐる危機は、日米安保ではなく朝鮮戦争の終結と不戦地帯の設定の方こそが、日本の平和保障のカギとなりつつあることを明らかにしたが、それに加えて、原発に支えられた電力会社の賄賂政治のしくみを掘り崩すことができれば、伝統的な政治支配のしくみを解体できる可能性がある。「日米核軍事同盟」からの離脱と「原発からの撤退」とを同時に実現できれば、戦後日本の支配体制の中枢は溶解していくだろう。

福島では不気味な余震が頻発している。7万2000京ベクレルという放射能を帯びた、体重2千トンの妖龍が、福島の地でとぐろをまきつつ、のたうちまわっている。天界から降りてきたこの妖龍を暴発させないように監視しつつ、どのようにして地球生命圏から天界(あるいは地球深部の冥界)に追い出していけばよいのか。こんご数十年はこの難問に取り組まねばならないであろう。『旧約聖書』には、つぎのような一節がある。「主は、嵐の中からヨブに答えて仰せになった。これは何者か。知識もないのに言葉を重ねて、神の経綸を暗くするとは。・・・お前は、一生に一度でも朝に命令し、曙に指示したことがあるのか」(『ヨブ記』38章、Pearl S.Buck, Command the Morning,1959;邦訳パール・バック『神の火を制御せよ』2007年、径書房)。この問いを十字架として背負いつつ、私たちは生きる道を模索していかねばならない。