――『オリバー・ストーンが語るもう一つのアメリカ史』の魅力――

藤岡 惇

1. 昨年8月にオリバー・ストーン監督が来日した背景

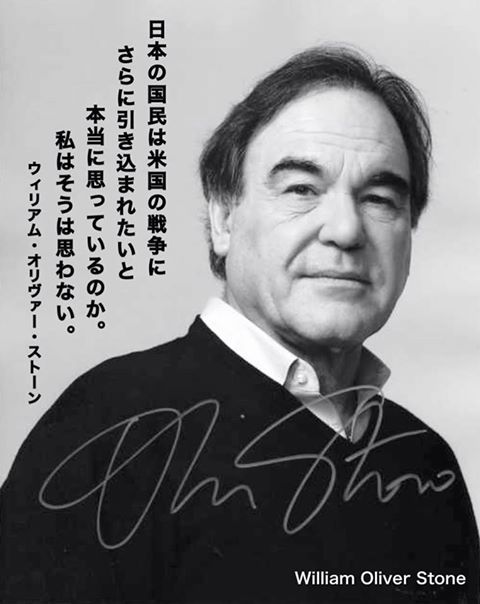

オリバー・ストーン監督(以下オリバーと略)といえば、ベトナム戦争に従軍した経験をもち、この戦争の内幕を描く『プラトーン』、『7月4日に生まれて』を制作し、アカデミー監督賞に2度輝いた米国映画界の巨匠。彼が、アメリカン大学の歴史学者のピーター・カズニック准教授(以下ピーターと略)と共同して制作した最新のドキュメンタリー映画が、『オリバー・ストーンが語るもう一つのアメリカ史』全10巻だ。

各巻の脚本の素稿をまずピーターが書きあげた。彼が提供する素材をオリバーが取捨選択し、デザインし、芸術的に表現していった。テレビ時代にふさわしく、各巻ごとに1エピソードを取り上げ、独立作品シリーズとしても鑑賞できるようにした。テレビ局の放映の便のために各巻とも55分に収める工夫もされた。

はたして2人の制作した映像シリーズは、世界的に大きな反響を呼んだ。日本ではNHKの手で、50分番組用に圧縮され、昨年6月から7月にかけて、BS1で放映された。反響が良かったので、その後3度にわたって再放映された。加えて導入番組や総集編も制作され、放映された。なお55分のフルバージョンの日本語版については、5巻のCDに編集されて、角川映画が発売している。

映像作品のばあい、どれほど芸術的に秀でていても、きちんとした実証的史料によって支えられないかぎり、説得力に欠けることになる。そのため膨大な典拠史料を明示した学術書(Oliver Stone and Peter Kuznick, Untold History of the Unites States, 2012)が同時に出版された。700ページを超える大著だが、ピーターが初稿を書きあげ、オリバーが補正の筆を入れるかたちで、共著として刊行された。翻訳書のほうも『オリバー・ストーンが語るもう一つのアメリカ史』という同名のタイトルを冠して、2013年夏までに3巻に分けて、早川書房から緊急出版された。

映像芸術家のオリバーと歴史家のピーターとは、なぜ、このような共同作業を行ない、昨年8月のオリバーの来日につながったのだろうか。私はピーターとともに、1995年以来19回にわたって、日米の学生を引率し、広島長崎を訪れてきたのだが、私の見るところ、以下の3つの事情が大きかったように思う。

日米学生による被爆地巡礼の旅

原爆投下50周年を記念して、米国の首都ワシントンにあるスミソニアン航空宇宙博物館が原爆展を企画したところ、米国各界の批判を浴び、原爆展は中止され、時の館長が罷免されるという事件が起こった。1995年1月から5月のことだ。広島・長崎への原爆投下と「核の時代」の幕開けが何を意味するかについて、米国民とアジアの人々、日本人、そして被爆者の間に、深刻な認識ギャップがあることが露呈された。

同じ時期に、アメリカン大学を卒業したばかりの直野章子さん(現在は九州大学准教授)が、ピーターの協力をえて、同大学の95年度夏季講座に「核の歴史――ヒロシマ・ナガサキを超えて」という新科目を特設し、米国の学生を被爆50年の広島に招こうとする企画を進めていた。米国に渡っていた被爆遺品が宙に浮いていたので、この夏季講座が中心となって、95年7月にアメリカン大学で「もう一つの原爆展」を開催したところ、当時の広島市長の平岡 敬さんをはじめ多数の被爆者が同大学を訪れた。

同年8月にはピーターと直野さんに引率されて、8名のアメリカン大学の学生が来日し、京都の立命館大学国際平和ミュージアムを訪れるとともに、被爆50周年記念式典に参加した。直野さんに依頼されて、私は、立命生からボランティアを募り、8日間におよぶ「被爆地への旅」を共同で実施した。

96年以降もアメリカン大学は、この旅の継続を要請してきたので、立命館大学でも、正式の科目に格上げすることにした。こうして毎年8月になると、ピーターと私とが、日米の学生30-40名を引率して、広島長崎の地を巡礼する「平和交流セミナー」が始まった。このセミナーに参加すれば、アメリカン大生は3単位、立命生は2単位を取得できる。

この旅では、旅行社が組織する「パック型の旅」の対極をめざしている。394年前の1620年にメイフラワー号に乗ってプリマスの地にたどり着いた「巡礼者」たちが「メイフラワー盟約」を結んだように、8月1日の冒頭の集会で「平和巡礼団」の憲法にあたる「八月の花盟約」を策定する。全員に共益が及ぶイベントや現地移動費に充てるために、教員スタッフを含めた全参加者から平等に8000円を集め、「共通基金」を設立する。基金は、学生リーダーの管理下で運用され、余剰金が出れば、最後の集会で返金する(他に片道旅費と9泊の宿泊費として5万円が必要)。アメリカ建国の伝統を引き継ぎ、財政民主主義を実践するわけだ。過去に参加した4名の先輩学生が「学生リーダー」として再登場し、経験の伝承と実務を担ってくれる。

20世紀において米国人にもっとも深刻な影響を与えたルポルタージュ作品のトップとして米国のジャーナリストが選んだのが、ジョン・ハーシーが1946年に書いた『ヒロシマ』(谷本清ほか訳、法政大学出版局)だ。この本が参加者全員の共通テキストとなる。テキストに登場する最年少の赤ん坊が近藤紘子さん。25名の原爆乙女をニューヨークに招き、マウント・サイナイ病院で整形手術をうけてもらう運動を推進した谷本清牧師の娘さんで、アメリカン大学の卒業生でもある。1) 毎年近藤さんの案内で、被爆直後に紘子さん一家がさまよった道と建物の跡をたどり、核惨事を追体験する。

カナダのバンクーバーで平和教育団体のPeace Philosophy Centreを主宰する乗松聡子さんが、私たちの通訳だ。彼女の素晴らしい通訳能力のおかげで、英会話に自信がない学生も、臆せずに参加できる。むしろ10日間英語のシャワーを浴びることで、英会話の力は伸ばせるし、外国に心の通い合う友人が得られる絶好の機会だと宣伝するので、受講希望者は多数にのぼる。

ピーターの原爆観の発展

「魂に触れる旅」のなかで、ピーターと私の原爆観は揺さぶられ、深まっていった。ピーターは、広島の平和記念資料館の新館の冒頭部の展示―ー明治以降の「軍都・広島」の来歴の展示について、批判的であった。「侵略の拠点としての悪行を積み重ねてきたから、原爆投下の報いを受けても、いたしかたなかった」という反応を見学者にもたらすことを懸念したからだ。

被爆地で、市民公開講座を行い、「原爆投下は戦争早期終結のための必要悪」だったのか、「人類にたいする戦争犯罪だったのか」というテーマで論議したらどうかという提案を彼は繰り返した。彼の願いは、第5回目の1999年度の旅で実現する。広島市内で、「原爆投下は日本への犯罪か、人類への犯罪か」というテーマで、旅行団として初めて市民向け公開講座を開き、ピーターは熱弁をふるった。この段階では聴衆は、セミナー関係者以外は10名ほど。ほとんどは被爆者の方だったが、熱心に聴いてくれた。

2000年代に入ると、長崎の地でも、何回か、市民公開講座を行った。2005年8月9日に長崎平和研究所との共催で開いた市民講座では、福岡大学の西嶋有厚さんとピーターを講師に、原爆投下の真相に迫った。2)

2009年8月8日の長崎市で開いた「なぜ二発の原爆を米国は投下したのか」という市民公開講座では、鹿児島大学の木村 朗さんがピーターとともに熱弁をふるった。3)

2006-2007年にかけて広島で「原爆投下を裁く国際民衆法廷」が開かれ、トルーマン大統領はじめ、米国政府要人、開発した科学者、投下を実行した軍人など15人を有罪とする判決を下したことに私たちは注目した。この運動の中心人物の田中利幸さん(広島市立大学)との交流もまた、私たちの認識を深めてくれた。4)

オリバーとピーターの出会い

ピーターは、元来は映画史を素材にして、米国に巣くう「核や戦争の文化」を探究する歴史学者であるが、1996年の秋学期から、「オリバー・ストーンのアメリカ」という新科目を開講し始めた。オリバーの制作した映画群を題材にして、アメリカの歴史と文化の特質を考えようとする講義で、オリバーをゲスト講師として招くのが慣例となった。長年の交流のなかで2人は肝胆相照らす仲となった。2008年頃には、原爆投下の真相を解き明かす映画を共同制作しようという話になったという。2009年から11年頃には、広島や長崎のホテルにまで資料をもちこみ、夜遅くまで映画のシナリオ書きに熱中していたピーターの姿を思い出す。

2012年の秋、ついに『オリバー・ストーンが語るもう一つのアメリカ史』という映像作品シリーズと学術書が完成した。このような背景のもとで、2013年8月の第19回目の「平和巡礼の旅」のゲスト講師として、ピーターがオリバーを連れて来てくれたわけだ。

(長崎原爆資料館にて)

二人は、私たちの学生たちと交流しただけでなく、平和市長会議、原水協と原水禁双方の原水禁世界大会、市民団体の集会、新外交イニシアティブ設立集会、ハヤカワ国際フォーラム、外国特派員協会、鳩山元首相との懇談会、沖縄での集会を含め、20を超える集会やテレビ番組などに出席し、講演、会見、対談、映画上映、サインセールなどを精力的に行ってくれた。

乗松聡子さんには、従来の通訳業務をこなすだけでなく、20を超えるイベントの組織者・調整者としての役割を見事に果たしていただいた。

2. 大きな反響を呼んだ理由

以下、紙幅の関係があり、翻訳本の第1巻「2つの世界大戦と原爆投下」に対象をしぼって、感想を述べてみたい。

米国は、何のために日本の庶民密集地区の上空に、異なるタイプの原爆を2発たてつづけに投下したのか。日本の侵略戦争を早期に終わらせ、米兵の犠牲を減らすために不可欠だったからというのが米国政府の公式見解だ。戦後になると同じ神話をうけつぎ、「米軍兵士の犠牲を減らしつつ、戦争目的を達成するためには、ソ連、中国、ベトナムといった新たな敵にたいして、原爆を再使用することもやむなし」と米国の若者に信じ込ませてきた。しかしこの種の公式見解が嘘であることを本書は容赦なく暴いていく。

2発の異なるタイプの原爆を投下するまでは、日本を降伏させるな

1945年春以降の段階になると、アイゼンハワー・マッカーサーをはじめ、米軍の5つ星将軍(元帥)のほとんどが、原爆を使わずとも、なんらの形で天皇制の存続を保証するならば、日本は降伏するであろうという見解をもっていたことを、本書は明らかにする。この観点から日本軍の降伏を促進するために、元日本大使で国務副長官となっていたジョセフ・グルー@@廣部泉『グルーーー真の日本の友』2011年、ミネルヴァ書房の第7章、268-291ページ。や戦争省長官(陸軍省長官も兼務)のヘンリー・スティムソンらの主張でポツダム宣言草案24条の末尾に「現皇統下の立憲君主制の存続もありうる」という一節が付加されていた。

しかしポツダム会議の直前になって、国務長官のジェームズ・バーンズがトルーマン大統領の支持をえて、この一節を削除してしまう。それはなぜか。この一節が残っていれば、原爆投下前に日本が降伏してしまう恐れがあったからだ。原爆投下までは、日本の降伏を許さなかったというのが事の真相だと本書は説く。5)

それでは米国は、何のために原爆を投下したのか。冷戦到来を予想して、ソ連に威圧を加えておきたかったことに加えて、2発の異なるタイプの原爆を投下し、その効果の人体実験をしておきたかったからだ。原爆投下は、軍事的に不必要で、道徳的に是認できない戦争犯罪であったという主張を、ピーターは19年前から展開してきたが、本書は彼の主張に根拠があることを説得的に論証している。

ヘンリー・ウォーレスの可能性――「アメリカ帝国主義」への柔軟な見方

しかし米国側には原爆投下を避ける道はなかったのか。1944年7 月の民主党大会で、4期目めざすルーズベルトを支える副大統領候補としては現副大統領のヘンリー・ウォーレスが圧倒的な人気を博していた。下馬評どおりウォーレスが再指名されておれば、ルーズベルト病死後は、当然、彼が大統領になっていたはず。そのばあい、進歩派のウォーレスは、あのような形での原爆投下は許さなかったであろう。

しかし「帝国」を死守しようとする英国派財界人と南部の人種差別勢力とが連合し、ウォーレスの再指名を強引に阻止し、無名のハリー・トルーマンを選出したことから、原爆投下という悲劇が生まれ、冷戦開始、ベトナム戦争へといった道が開かれてしまったと本書は説く。ヘンリー・ウォーレスが副大統領に再選されていたら、原爆投下も冷戦の開始も避けられ、植民地主義はもっとスムーズに解体し、戦後の世界は「市民と人権」の世紀という色彩を濃くしただろうという2人の主張は、たしかに魅力的であり、精査が望まれる。

3. 残された課題

こんご解明を期待したい点について、以下述べてみたい。

「天皇制存続」の暗黙の保証

ポツダム宣言草案24条の末尾に「現皇統下の立憲君主制の存続もありうる」という一節の挿入を実現すべく、ポツダムの地に駆け付けたスティムソン国防長官は、『私は、大統領に天皇制の継続の保証が重要であり、その件を正式の警告に挿入』(してほしいと、必死の説得活動を行なった。)『トルーマンから・・・それは不可能だといわれ』(た。そこで)『私は・・・口頭ででも日本にその保証を与えるよう、慎重に考慮して欲しいと言った。大統領はそのことを心に留めておき、処置を取ろうと言った』とスティムソンは自らの『日記』に記している。6)

この大統領の約束は、異なるタイプの原爆を長崎に投下し、人体実験をなし終えた8月9日以降に、非公式ルートを介して、文字通り「口約束」という形で実践されることになる。

8月9日午前に天皇臨席のもとで行われた最高戦争指導会議構成員会議では、 全員がポツダム宣言を条件付きで受託する点では合意した。ただしどのような条件を付するのかをめぐって紛糾した。①皇室安泰の保障だけでよいとする「最小限」派と、②自発的武装解除、③自主的戦犯裁判、④占領は最小限にという3項目を付加し、「国体護持」の言質をとれとする「最大限」派に分かれるが、天皇の「聖断」をうけて、両派は妥協し、日本政府は8月10日、「天皇の国家統治の大権を変更するとの要求を包含し居らざることの了解の下に」ポツダム宣言を受諾するという回答を通告する。

これにたいして「日本国政府の最終的形態は、『ポツダム宣言』に従い、日本国民の自由に表明された意志によって決定される」という「バーンズ回答」が8月11日付けで送られてきた。7) この回答は、ポツダム宣言の条文解説という形をとりながら、「もし日本国民の多数が望むならば、連合国は天皇制の存続を容認するだろう」と「深読み」できるように巧妙につくられていた。ただしポツダム宣言の文言に拘束されていたため、バーンズ回答には「天皇制の存続を保証する言質までは与えられない」という限界があった。

バーンズ回答の限界を補う裏ルート

この限界を乗り越えるためにバーンズらが編み出したのは、「本音」をマスコミにリークし、報道させるという便法だったようだ。

はたして8月11日付けの『ニューヨーク・タイムズ』は、一面トップに「日本が降伏を申し出た。米国は天皇を存続させるだろう」と報じ、翌8月12日付けの同紙は、もっと確定的に「連合国は占領軍司令長官の意向によって、ヒロヒトを存続させる」ことを決定したと報道した。12日付けの段階では、事実上ポツダム宣言24条末尾のスティムソン原案の線に立ち戻り、「天皇制は確実に残すから、安心して降伏せよ」と呼びかけるに至ったわけだ。

本誌(『経済』2005年10月号)に掲載された上田耕一郎さんとの対談で、小田 実さんは、こう述べている。「翌12日付けの『ニューヨーク・タイムズ』には、もっと驚くべきことに、前日のmay(であろう)がなくなって、ヒロヒトを残すことを決めたと書いてある。・・・これは(中立国の)スイスを通じて、天皇の耳、日本政府の耳に入っていたはずです」と。8)

じっさい米国の欧州諜報網のトップであったアレン・ダレスは、スイス国際決済銀行のスウェーデン人顧問のペール・ヤコブソンや対日プロパガンダ放送を担当した海軍情報局のエリス・ザカリアスなどとともに、日本の欧州諜報網トップの岡本清福・陸軍中将や駐スイス日本公使の加瀬俊一と密接に連絡をとりあいながら、「皇室存続」を保証することで降伏を促進する工作を展開していた。9) 8月14日午前に畑 俊六ら3人の元帥を引見した際、「皇室の安泰は敵側からの確約があり、それについては心配ない」と昭和天皇が述べたとされるが、その背景には上のような事実があった。10)

降伏に追い込んだのはソ連の参戦か、天皇制存続の暗黙保証か

米国による原爆投下の動きを察知していたソ連は、ポツダム会談時に約束していた対日開戦予定日(8月15日)をさらに6日繰り上げ、8月9日午前0時(日本時間)を期して日本にたいして宣戦布告を行い、中国東北部への侵攻を開始した。長崎への原爆投下の11時間前のことだった。

天皇制政府にとって、原爆投下の衝撃よりも、ソ連侵攻の衝撃のほうが、はるかに強烈だった。もしソ連軍に本土を占領される事態となれば、映像作品に描かれたように、天皇一家はロシア皇帝一家のように銃殺され、日本は「赤化」してしまうという恐怖感が身を貫いたはず。降伏が避けえないとすれば、ソ連軍ではなく、米軍に降伏した方がましだというのが日本支配層の考え方だった。11)

この点を重視して、本書は、日本を降伏に追い込んだ決定的な要因は、原爆投下ではなく、ソ連参戦にあったと説くが、この立論は単純すぎる。8月9日の後に「天皇制の存続保証」というカードが暗黙裡に復活するからだ。原爆投下は、日本の敗戦には大きな影響を与えなかったというのは正しいが、①ソ連の参戦と②天皇制の暗黙裡の存続保証という2つの要因をもっと関連付けてほしかった。

その際、①と②のどちらが重要な役割を果たしたのかと問うて、「功名争い」させてはならない。ソ連による軍事的攻撃の「ムチ」の恐怖が強ければ強いほど、米国の提供する「アメ」の魅力が増してくる。米国の権力者の視点から見ると、両者は「アメとムチ」の関係として一体であり、競争関係ではなく相互補完の関係にあったからだ。 こうして天皇の「2度の聖断」をへて、ポツダム宣言の受諾にいたるのだが、このような経緯を説明しておれば、本書の説得力はいっそう増したであろう。

大日本帝国が犯した蛮行の真相解明

本書の重点は「原爆投下は、米国による戦争犯罪だった」という主張に置かれ、戦争中に日本軍が犯した戦争犯罪は正面から描かれていない。2人の作品の放映をNHK首脳部が受け入れた一因は、案外このあたりにあるのかもしれない。

とはいえ2人は天皇制日本が犯した戦争犯罪を無視しているのではない。長崎にある岡まさはる記念平和資料館では、日本帝国が朝鮮人や中国人にたいして行った数々の人権侵害行為を展示しているが、この資料館を訪れて、オリバーはこう述べた。「日本が犯した戦争犯罪を直視し、日本人自身が『もう一つの日本の歴史』を書いてほしい。なぜなら意図的に作られた自国の歴史の検証は、その国の人にしかできない」からだ。「自国の犯した愚かさの記憶をつなぐ努力を怠ってはならない」。なぜなら「記憶の細い糸の一つ一つが、人間性をもたらしてくれる」からと。12)「これからの戦場は歴史となるだろう・・・歴史の正確な記憶は、文明をつむぐ糸のような存在であり、それがないと人間は野蛮となる」ともオリバーは説いている。13)

一昨年の2012年12月13日は南京虐殺75周年であり、世界中で、虐殺の真実を探り、犠牲者を追悼し、悲劇をくりかえさない道を探る集会が行われたが、日本のテレビ局は、ほとんど75周年の報道をしなかったし、この事件をめぐる研究集会も追悼会も、日本ではほとんど行われなかった。

昨年9月1日は関東大震災の90周年であった。東京圏在住者の3分の1ともいわれる数千名の朝鮮人が無差別に虐殺されたのに、だれがどこでなぜ殺されたのか、真実は依然として闇の中。日本の若者の記憶から消えて久しい。

戦後日本の支配層のなかでの「日本帝国継承」派の根深さの直視を

戦後日本の基本矛盾を、「安保体制と憲法体制」の対抗に求めるという二元論把握が、これまで強すぎたのではないか。社会活動家の武藤一羊さんは、戦後日本国家が依拠した原理として、①憲法原理、②米国覇権への従属原理(安保体制)に加えて、③大日本帝国の継承原理という第3の原理があったこと、これら3つの原理のどれに重きを置くかで、国民の政治地図が分かれると述べている。14) 第3クループは、日本共産党が警戒を呼びかける「靖国史観」陣営と重なっている。15)

たしかに日本の保守政党は一枚岩ではなく、「帝国継承」派と米国の覇権に追随する親米保守派とに分裂してきた。そして自民党内では「帝国継承派」が優位に立つ時代となった。彼らが集団的自衛権を唱え、憲法改正を唱え、「内外で戦争ができる国」づくりを唱えるとき、戦後世界の基本秩序を破壊する「極右」にこの課題をやらせるのは危険だという声が、旧連合国から沸き上がる時代となってきた。

猪瀬直樹氏が『ジミーの誕生日』を書いた理由

前の東京都知事の猪瀬直樹氏といえば、『ミカドの肖像』を書くなど、天皇制のタブーに挑戦してきた文筆家であるが、副知事時代の2009年に、『ジミーの誕生日――アメリカが天皇明仁に刻んだ「死の暗号」』いう本を文芸春秋から出した(同書は、11年に文春文庫に収録されるにあたり、『東条英機処刑の日――アメリカが天皇明仁に刻んだ「死の暗号」』と改題されている)。

この本で猪瀬氏は、アメリカ占領軍が明仁皇太子を洗脳するために硬軟2つの策を弄した経緯を解明しようとする。

まずソフトな洗脳策とは何か。皇太子の英語担当の家庭教師として絶対平和主義のクウェーカ教徒であったエリザベス・バイニングを米占領軍が招へいし、平和と民主主義のマインドを植え付けようと図ったことだ。バイニング夫人が最初に行ったことは、皇太子と学友からなる英語クラスを作り、相互にファーストネームで呼びあう対等平等な学習空間を作ることだった。皇太子に付けられた呼び名が「ジミー」。タテ社会しか知らない皇太子は、「わたしはジミーではなく、プリンスだ」と当初は抵抗するが、しだいに米国風のヨコ型人間関係になじんでいったという。

この同じいきさつを工藤美代子さんは、専制的天皇制から象徴天皇制への改造の一コマとして、肯定的にとらえて、『ジミーと呼ばれた日――若き日の明仁天皇』2002年恒文社(改題、加筆して『ジミーと呼ばれた天皇陛下』12年幻冬舎文庫)という本を書いたのだが、逆に猪瀬氏は日本の「国体の根幹」を破壊する米国の陰謀としてとらえて、これを非難する。

ソフト作戦だけでなく、脅しの心理作戦も遂行されたと猪瀬氏は言う。1947年4月29日の天皇誕生日に米軍はA級戦犯28名を起訴し、翌年の1948年12月23日の皇太子の誕生日の零時1分30秒に、A級戦犯7名の絞首刑を開始した。戦犯の運命を決める日を天皇父子の誕生日にあわせることで、「米国に歯向かえばお前たちも同じ運命をたどるぞ」という脅しのメッセージを送ったというのが、猪瀬氏の見解だ。このように硬軟両様のしかたで、明仁天皇に親米の「文化的遺伝子」を埋め込むことに米国は成功したという。帝国憲法の継承と東京裁判の否定を唱える石原慎太郎氏と同じ立場から、新憲法の順守を唱える明仁天皇と美智子皇后を攻撃する本を猪瀬氏は書いたわけだ。

「天皇制の存続」とは何か。「皇室の安泰」保証なのか。「国体の最大限の護持」なのかをめぐって、1945年8月9日の最高戦争指導会議は分裂したが、70年を経ても日本の支配層のなかで、同じ議論が延々と繰り返されている。猪瀬直樹氏など「帝国継承」派の言論が絶えないのはなぜなのか。この点もオリバーたちには言及してほしかった。

いくつかの注文

若干の注文を付けくわえると、ドイツ軍を打ち破る主力となったのはソ連だったという本書の主張は間違っていないが、スターリン体制の本質にも触れてほしかった。ソ連型社会はナチス体制と類似したものに変質していたこと、戦後の核軍拡競争にはソ連側にも一定の責任があったと私は考えるが、これらの点にも触れてほしかった。

また沖縄とイスラエルには原発がないのはなぜなのか。「核の時代」のフクシマ段階において、「国内外で戦争ができる国」への道を日本が歩むことの危険についても触れてほしかったと思う。16)

終わりに

1946年7月7日付の『ハリジャン』紙に、M・K・ガンジーは「原子爆弾 アメリカと日本」という論説を寄せ、こう書いた。「日本が下劣な野心を貫こうとして行った犯罪を私が弁護しようとしていると早合点しないでください。違いは程度の差にすぎません。日本の強欲のほうがいっそう下劣であったとしましょう。しかし日本が、どんなに下劣であったとしても、日本の特定地域の男、女、子供たちを、情け容赦もなく殺してしまうという下劣なことをやってよい権利はだれにも与えられていないのです」と。17) ピーターとオリバーの原爆観も、同じであろう。

ともあれ、学者の探求力と映像芸術家の表現力とが結びつき、これに「死者のイノチ」を生きようとする巡礼者のパワーとが結びついたとき、どれほど強烈な変革力を発揮するかを、オリバー・ストーンを迎えた19回目の「平和巡礼の旅」は立証したように思われる。本年1月には「沖縄の基地撤去と人間の尊厳回復を求める100人委員会」が結成されるなど、すでに反響は多面的に広がってきた。

今年の夏、平和交流セミナーは20回目、20周年の節目を迎える。私たちの実践に新たな発展の道が拓かれ、「核の文明」の克服に役立つことを念願している。

1)詳しくは、近藤紘子『ヒロシマ、60年の記憶』2005年、リオン社。

2)西嶋さんとピーターの報告の詳細は、『長崎平和研究』20号、2005年10月。

3)その成果は、木村朗/ピーター・カズニック『広島・長崎への原爆投下再考――日米の視点』2010年、法律文化社に結実した。

4)たとえば田中利幸「『原子力平和利用』と広島」『世界』2011年8月号。

5)同様の主張は、ガー・アルペロビッツ『原爆――投下決断の内幕 上・下』1995年、ほるぷ出版、鳥居民『原爆を投下するまで日本を降伏させるなーートルーマンとバーンズの陰謀』(2005年、草思社)など。

6)西島有厚『原爆はなぜ投下されたか――日本降伏をめぐる戦略と外交』1968年(新装版1985年)、青木書店、300ページ。 『 』の引用は、L.ギオワニティほか(堀江芳孝訳)『原爆投下決定』1967年、原書房、204-205ページから。

7)ガー・アルペロビッツ『原爆投下決断の内幕・上』1995年、ほるぷ出版、23章・606ページ。トーマス・M・コッフィ『日本帝国の悲劇』1971年、時事通信社、628-632ページ。有馬哲夫『アレン・ダレスーー原爆・天皇制・終戦をめぐる暗闘』2009年、講談社、299ページ。

8)小田実・上田耕一郎「戦争と戦後60年」『経済』05年10月号、87ページ。

9)有馬哲夫『アレン・ダレスーー原爆・天皇制・終戦をめぐる暗闘』2009年、講談社、265・326ページ。また山田朗・纐纈厚『遅すぎた聖断――昭和天皇の戦争指導と戦争責任』1991年、昭和出版、215・229-243ページも参照。

10)有馬哲夫『昭和史を動かしたアメリカ情報機関』2009、平凡社新書、149頁。

11)長谷川毅『暗闘――スターリン、トルーマンと日本降伏』2006年、中央公論新社、西嶋有厚『なぜ原爆は投下されたか』1968年、青木書店。

12)井上未雪「ストーン監督 強調した『もうひとつの歴史』」『朝日新聞』2013年8月31日。

13)「戦争と歴史を語る」『週刊金曜日』2013年9月6日号。

14)武藤一羊「破産した原理を仮想現実で支えるーー安倍政権の『地球儀』戦略と幻の中国包囲の弧」 『ピープルズ・プラン』63号、2013年、61-63ページ。

15)たとえば北条 徹『靖国史観とアメリカ』2005年、日本共産党中央委員会出版局。

16)藤岡惇「軍事攻撃されると原発はどうなるか」後藤宣代ほか『カタストロフィの経済思想――震災・原発・フクシマ』2014年、昭和堂。350-356ページ。

17)藤岡惇「米国はなぜ2発の原爆を投下したか」『立命館経済学』59-6、2011年3月、505ぺージ。

(『経済』2014年6月号に掲載したものに手を入れた)