「「核の時代となって、すべてが変わってしまったのだが、

人々の考え方は昔のままだ。これが一番怖い」

(アルバート・アインシュタイン、1946年5月)

藤岡 惇

「イージス」とは、ギリシヤ神話の女神アテナがまとう防具のこと。転じて、敵ミサイルの接近を感知すると、迎撃ミサイルを発射し、撃墜する装置をイージスと呼ぶようになった。艦船搭載タイプはイージス・アフロート、陸地配備タイプはイージス・アショア(陸上イージス)と呼ばれる。

北朝鮮の発射するミサイルへの自衛策として、この施設を米国から購入し、秋田市の陸上自衛隊新屋演習場、山口県のむつみ演習場に設置し、SM3という迎撃ミサイルを配備する方針を2017年12月に日本政府は閣議決定した。

北朝鮮の通常=非核ミサイルから日本国民の財産と命を守る「専守防衛の盾」――それが、陸上イージスだという説明を周辺住民は聞かされてきた。核ミサイルではないから、万一打ち漏らしても、壊滅的な打撃にはならない。理性的な会話が通じない北朝鮮が相手ならば、この程度の自衛措置はやむをえないと考える住民も、当初は少なくなかった。しかしその後反対運動は勢いを増し、昨年7月21日の参議院選挙の秋田選挙区では、配備反対を訴えて、野党候補が自民党現職を破る事態となった。

本年6月15日、配備方針を撤回すると河野太郎防衛相が発表した。背景に何があったのか。「ミサイル加速用エンジン(ブースター)をむつみ演習場内に落下させるという約束を守れない可能性が出てきた」と河野大臣は説明したが、本当の理由は、もっと深いところにある。以下、7点を指摘したい。

米国の戦争システムの防衛

第1に、地元紙の『秋田魁(さきがけ)新報』の報道、住民組織の果敢な調査活動のおかげで、陸上イージスの本当の姿が知られてきたことだ。北朝鮮にとどまらず中国・ロシアのミサイル攻撃から米国の戦争システム、とくにハワイとグアムの基地を守るための「盾」だと見抜く人が確実に増えた。

最大の功労者は、共和党系シンクタンクーー戦略国際問題研究所(CSIS)のミサイル防衛分野専門家のトム・カラコであろう。2018年5月の彼の論文「太平洋の盾――巨大なイージス艦としての日本」は、1983年1月の中曽根首相の訪米演説の引用から始まる。「西側を守る『巨大な不沈空母』として日本は貢献する」と約束し、「戦略防衛構想」(SDI)提唱前夜のレーガン政権に中曽根は塩を送った。同様の状況が今、東アジアに現れている。陸上イージスの配備により、西側を防衛する「巨大なイージス艦」の役割を日本は果たすだろう。その結果、米国の防衛費10億ドルの節約が可能だとカラコは述べた。1)

配備地として2つの演習場が選ばれた理由も判明した。北朝鮮の弾道ミサイルがハワイ島に向けて発射された場合、最短軌道の直下に秋田市の新屋演習場が位置し、グアム島に向けて発射された場合、最短軌道の直下に山口県のむつみ演習場が位置することを秋田大学の鉱山学者の福留高明が解明した。2)

弾道ミサイルの軌道をみると、なぜ、韓国には射高40-150キロのサードミサイルの配備を、日本には射高1000キロのSM3(ブロック2A)ミサイルの配備を米国が求めてきたのかも分かる。グアム・ハワイに向かう北朝鮮の弾道ミサイルは、韓国上空では100キロ、日本上空では500キロ以上の高さに達するからだ。

北朝鮮危機の平和的解決の希望

第2に、2018年初の北朝鮮による核戦力の確立宣言を転機に、北の体制崩壊をめざすという従来の方針を米国が改めた。韓国の文政権の仲介のもとで、朝鮮戦争の終結と朝鮮半島からの核兵器の全面撤去の同時実現をめざして、米国と北朝鮮の和平交渉が始まった。北朝鮮の核ミサイル問題が平和的に解決されるならば、陸上イージスは不要のはずという意見が台頭し、住民のなかに深く広がっていった。

「核ミサイル防衛」への挑戦を始めた米国と一体化してよいのか

しかしいくら北朝鮮との軍事的緊張が緩和の兆しをみせても、陸上イージス配備を求める米国の姿勢は変わらなかった。なぜか。トランプ政権の登場とともに、米国の戦略が大きく転換した。米国にとっての主敵も、核をもたぬ「ならず者」国家と国際テロ組織から中国・ロシア・イランという3か国に変えられたからだ。

米国史上、挑戦国を叩き潰そうとして「総力戦」を展開したことが過去に2度あった。1度目は、1939年―45年の6年間であって、ソ連の助力もあり、挑戦国のドイツ・日本を封じ込め、つぶすことに成功した。

2度目の総力戦は、1950-1990年の40年間続いた。挑戦国のソ連を封じ込め、つぶすことに米国は総力をあげた。とくに1982-1989年のレーガン核・宇宙軍拡(SDI)期には、ソ連の失策というべきアフガン侵略を利用し、中国の取り込みにも成功したおかげで、決定的な勝利をおさめた。米国には過去に2度、総力戦を闘い、勝利した実績があるわけだ。

その後、挑戦国のいない過渡期が30年続いたのであるが、6兆ドルの軍事支出にもかかわらず、イラク・中東戦争は泥沼化した。漁夫の利を得た中国とイランが台頭し、ロシアが復調してきた。

2017年、トランプ政権は挑戦国として中国(およびロシア・イラン)を指定し、国家の総力をあげて、無害な国に変えるまでは封じ込める決意を固めた。3度目の総力戦への突入を宣言したわけだ。ミサイル防衛の使命は、中ロの核ミサイルの阻止・撃墜に変えられ、核戦争となっても一方勝ちできる目標をめざすこととなった。これに伴い、核ミサイル防衛という野心的な目標も、1958-72年期、1983-1992年期に続いて3度目の復活をとげたのである。3)

陸上イージスの配備とは、中国・ロシアを包囲し、封じ込めるこのような総力戦の極東の前哨に秋田と山口が位置付けられることを意味する。陸上イージスとは、30年ぶりに米国がとりくむ「核ミサイル防衛」の是非を問う問題なのである。すでに陸上イージスは、ルーマニアとポーランドの地に先行配備されていた。『秋田魁新報』は、2018年9月に陸上イージスの実像を探る現地調査を行い、報道。視野の拡大に貢献した。4)

核戦力・宇宙戦力をかまえて、第3次総力戦を展開するという米国の新戦略をどう評価したらよいのか。新戦略に一体化していけば、日本は本当に安全になるのか。それとも宇宙核戦争に至る人類絶滅の道なのか。まさに熟考すべき深刻なテーマだ。結論を急ぐべきでないとする慎重論が広がっていった。これがイージス撤回の第三の背景となった。

「核ミサイル防衛」の失敗の前史

核ミサイル防衛に挑戦した第1期は、米国が宇宙核実験を始めた1958年に始まり、弾道弾迎撃ミサイルを制限するABM条約が結ばれた1972年に終了した。この間、米国は14回の宇宙核実験を行った。宇宙に「放射能の弾幕」を張ることで、ソ連の核ミサイルを撃墜できるかどうかを確かめることが、実験の最大の目的だった。宇宙での核爆発の直後に血のように赤いオーロラが現れ、重力の作用で地球の周囲には「土星の環」のような高放射性粒子の輪が形成され、数か月も消えないこと、核爆発の発する放射線と熱線は、人工衛星だけでなく、地上の電気回線にも致命的な影響を与えることが判明した。その結果、宇宙を舞台とする核ミサイル防衛の試みは中止され、沖縄・嘉手納の核爆弾庫を守るミサイル防衛基地から核迎撃ミサイル・ナイキハーキュリーズも撤去された。

2 回目は、1983 年―92 年のSDI(戦略防衛構想)の時期だ。レーガン政権は、宇宙衛星に電磁波兵器を搭載し、ソ連の核ミサイルを撃墜しようとする新たな構想を立案した。しかし宇宙からの核ミサイル防衛は、技術的に不確実なだけでなく、莫大な費用がかかることが分かった。加えて、ターゲットとされたソ連が崩壊したため、核ミサイル防衛の2度目の挑戦も放棄された。

それから30 年がたち、3 度目の挑戦が始まったわけだ。たしかに敵の核ミサイルを100%撃墜できるならば、核戦争となっても完勝できるし、米国の核抑止力は絶大なものとなろう。トランプ政権は、この力に頼って、中国封じ込めの第三次総力戦に勝ち抜きたいのであろう。しかし米国の国力の衰えを考慮すれば、過去2度の挑戦にもまして、困難で危険な作業となることは必定だ。

核再突入体を100%直撃できるのかーー陸上イージスの性能への疑問

第4点は、陸上イージスの新たな標的として、中国・ロシアの新鋭核ミサイルが浮上してきたことと関わる。非核の通常ミサイル防衛と核ミサイル防衛とでは、求められる能力・性能・精度が根本的に異なるのだ。

通常ミサイルを相手とする場合、迎撃ミサイルの先端に近接信管を組み込んでおけば、命中させる必要はない。数十メートル離れた点で炸裂させても撃墜できる可能性は高い。イラン・シリアやゲリラ勢力の発射する旧式の非核ミサイルやロケット砲が相手であれば、陸上イージスを用いれば、何ほどか撃墜できるだろうし、撃ち漏らしても致命傷には至らない。

しかし相手が核ミサイルのばあい、様相は一変する。打ち上げ直後の加速上昇段階を越えると、ミサイルは核再突入体を分離し、再突入体だけが標的に向けて飛行を続ける。大気圏再突入時の灼熱に耐えるため、再突入体は極めて硬い。直撃しないかぎり、撃墜は不可能な代物だ。核再突入体のばあい、1発でも撃ち漏らし核爆発に至ったら大惨事になるという点も、非核ミサイル防衛との根本的な違いだ。

陸上イージスのレーダー装置にレイセオン社のSPY-6ではなく、ロッキード・マーチン社のLMSSRが2018年夏に選ばれたのであるが、このレーダーには、迎撃ミサイルを再突入体に向けて誘導し、直撃させる「射撃管制能力」が欠けているとの疑惑を『週刊文春』が報じている。防空(air defense)能力はあっても、核搭載の再突入体を直撃し、撃墜する「弾道ミサイル防衛」の能力に不足があるというのだ。5)このような「問題のある商品」を誰が、どのようにして選定したのか。司直の捜査が入る可能性があるという。6)

「極超音速兵器」には対抗できない

マッハ5以上の高速で飛ぶ飛行体を「極超音速(Hypersonic)兵器」と呼ぶ。ロケットから打ち出され、大気圏内を滑空する「極超音速滑空飛行体」(hypersonic glide vehicle , HGV)と最新型のエンジンで加速される「極超音速巡航ミサイル」の2つのタイプがある。高度100キロ以下の低空をマッハ5以上の超高速で飛行でき、操縦性に優れ、高度や速度を自在に変えられるという特性をもっている。

ロシア・中国の「核ミサイル」はこの間に極超音速兵器の方向に変貌を遂げた。「極超音速滑空体」(HGV)の開発・配備のトップを走るのはロシア。ミサイルから切り離された後は、マッハ27という前代未聞の速度でグライダーのように滑空するアヴァンガールトHGVは、2019年末に実戦配備された。7) 世界最初の人工衛星スプートニクの打ち上げに匹敵するような衝撃をアヴァンガールトは与えているとプーチンは称賛した。8)

中国軍は昨年10月の国慶節に、東風(DF)17という新型のHGVを公開した。中国メディアによれば、最高到達高度六〇キロとされる。陸上イージスで使用される迎撃ミサイルの推定最低迎撃高度七〇キロを下回る低空をマッハ5という高速で滑空飛行できるという。

北朝鮮も2019年8月にKN-23という新型飛行体の発射実験を行った。高度37キロの低空をマッハ6.9で飛び、滑空によって軌道を変えることにも成功したとされる。HGVの基礎技術を確立したのであろう。

低空を低速で飛ぶ巡航ミサイルを撃墜する能力がないことが陸上イージスの弱点だとされてきたのであるが、9) 極超音速兵器の問題が、米国議会を揺るがす問題に発展してきた。

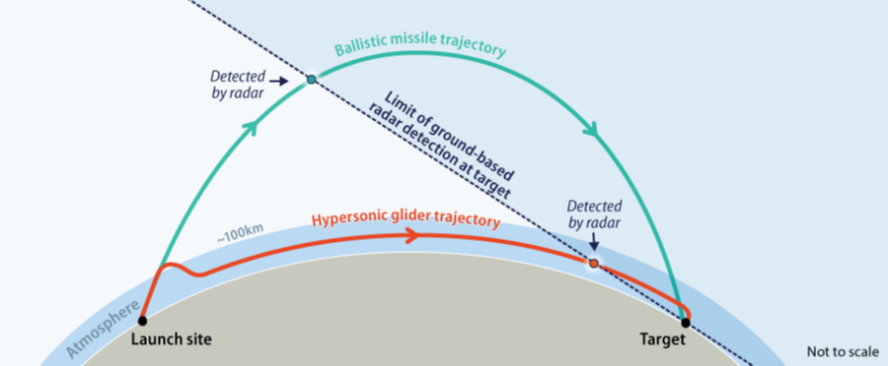

付図

Detected by rader レーダー探知の開始点

Ballestic missile trajectory 弾道ミサイル軌道

Atomosphere 大気圏

Hypersonic glider trajectory HGV軌道

Target 標的点

Limit of ground-based rader detection at target 標的点の地上レーダーの探知範囲の下限

Not to scale 縮尺不問

たとえば米議会調査局の2019年9月17日付けレポートは、付図を掲げて、次のように警告している。弾道ミサイルのばあい、放物線軌道を描き、高空に達するので、高性能レーダーを使えば、早い段階で感知・追尾し、到着軌道を割り出すことができたし、迎撃ミサイルを用いて直撃し、撃墜することは容易だった。しかし極超音速兵器のばあい、低空を飛ぶので、感知から迎撃までの時間は短くなり、位置も速度も変幻する。そのため「現存の弾道ミサイル防衛システムに頼る限り、極超音速兵器を阻止できる、どのような迎撃方法も存在しない」「どんなに努力しても2020年代半ばになるまでは撃墜できる余地はないだろう」と。10)

自爆装置付きの核ミサイルの迎撃は自殺行為

日本での弾道ミサイル防衛の議論は、大変楽観的な「仮定」のもとに組み立てられてきた。近接信管=自爆装置付きの核ミサイル(ないし核再突入体)は日本上空に飛来しないという仮定だ。仮に北朝鮮の核ミサイルが近接信管(proximity fuse)を付けておればどうなるか。日本の迎撃ミサイルの接近を感知した瞬間に核自爆が始まるだろう。撃墜の直前に「核爆発」という返り血を浴び、日本を核の大惨事に巻き込む恐れが高い。

核反応は化学反応の数千倍の速さで進み、わずか百万分の1秒で終わる。今日の標準的核弾頭をかたちづくる「ブースト型原爆」のばあい、5段階の核反応(核分裂―核融合―核分裂ー核分裂ー核融合)が必要だが、あわせても10万分の1秒で終わる。

北朝鮮の核ミサイルは秒速4キロで飛ぶとし、これに正面衝突する勢いでSM3が秒速5キロで近づくと仮定しよう。両者は1秒につき9キロメートルの速度で接近することになる。あと1メートルで衝突という時点で、北のミサイルがSM3の接近を感知し、核爆発を開始したとしよう。10万分の1秒が核爆発の所要時間だから、わずか9センチ近づいた時点で、核爆発は終わってしまう。

日本上空100㌔から1000㌔の天空で核自爆が起こったならば、気体分子が大量に電離し、深刻な電磁パルスが発生する。「核の冬」ならぬ「核の闇」(Nuclear Black-out、電力網の全系崩壊)が引き起こされ、原発が爆発し、冷蔵庫は止まり、食料は腐敗していく。人工衛星の各種機能はマヒし、日本全土のコンピュータネットワークは大混乱に陥るだろう。したがって、弾道ミサイルが近接信管=自爆装置付きの核弾頭を装着している可能性が少しでもあるばあい、日本の上空で迎撃することは危険であり、避けるべきだ。到着地の米国の責任で、「最終処理」してもらうのが最善のシナリオとなる。11)

発射基地内、領空内の敵ミサイルを先制攻撃してよいのか

自爆装置付きの核ミサイルを撃墜する方法はないのであろうか。絶無ではなく、つぎの3つの方法が考えられる。①核ミサイル防衛の第1期に試みられたように核爆発時の放射線エネルギーを用いること、光速で伝わるので、核自爆の前に破壊することが可能だ。②第2期に試みられたように宇宙衛星などから電磁波(ビーム・光線などの指向性エネルギ―を含む)を用いて攻撃すること。これも光速で伝わるので、核自爆の前に破壊できるだろう。③発射前から発射直後の敵基地内ないし上昇段階で攻撃すること。この場合、直撃前に核自爆が始まったとしても、敵国の領土・領空内で自爆が起こるので、核被害は敵国内に限定できる。

しかしこのような対抗策に、既視感はないだろうか。これらは、35年前のSDIの時期に繰り返し、実験された事例の再現に他ならないからだ。昨年1月に発表された米国の「ミサイル防衛見直し」では、この方向が明確に提起されている。12)

「核の闇」が襲った後の核休戦という悪夢

2018年12月に秋田市内の講演会に招かれ、200名の市民を相手に講演する機会があった。陸上イージスの本質とは核ミサイル防衛であること、この道を歩めば、宇宙規模の核戦争を招く危険があるという趣旨の話をしたのだが、同様の警戒心をもっている市民は多くなかった。アインシュタインが嘆いたように「核の時代はすべてを変えてしまったが、人々の考え方は昔のままだ。ここに最大の危険がある」と実感した。

「中ロのミサイルやHGVには非核弾頭搭載のものも多いはず。核大国の軍事衝突がただちに核戦争となると言うのは誇張ではないか」というコメントもいただいた。たしかに核大国が「核の先制不使用」を公約し、「中距離核戦力全廃条約」を守っておれば、この疑問には一定の根拠があろう。しかしこの前提がない限り、相手国のミサイルやHGVは核弾頭を搭載しているものとして行動せざるをえない。

実際に東アジアでは、どのような形で核戦争が始まる可能性が高いのだろうか。想像力をこらしてみよう。核大国同士がチキンレースを続け、そのあげくに部分的な核交戦が始まり、日本上空の宇宙空間で最初の核爆発が起こる。その惨状を見て、核大国首脳は正気に帰り、核休戦に踏み切る。日本でも、直ちには誰も死なないし、建物も無傷のままだ。しかし電磁パルスの影響で、日本では地上の電力網の全系崩壊が起こり、原発の爆発を招くようになる。こうなると「核の冬」ならぬ「核の闇」が長期間続く。放射能汚染を避けて、日本国民の多くは、風上の地である朝鮮半島から中国大陸に難民として逃げていくことになるだろう。

コロナパンデミックと気候危機を打開するため、人類社会の連帯が求められている今日、どうすれば核ミサイルや核HGVの脅威から逃れられるのか。核ミサイルの撃墜という不可能事を追い続けるべきか。13) 批准にあと7ヵ国と迫った核兵器禁止条約を批准し、日本は核兵器禁止の先頭に立つとともに、当面の措置として、核ミサイルの先制使用の禁止を核大国に呼びかけるべきではないか。論争は正念場を迎えている。

1)Thomas Karako, Shield of the Pacific :Japan as a Giant Aegis Destroyer, CSIS Briefs, May 23,2018,p.2. 秋田魁新報取材班『イージス・アショアを追う』2019年12月、秋田魁新報社、120-123、238ページ。

2)荻野晃也ほか『イージス・アショアの争点』2019年11月、緑風出版、33-36、181-184ページ。National Research Council, Making Sense of Ballistic Missile Defense,2012,p.49にも同じ軌道図がある。

3)藤岡 惇「米国の宇宙軍拡と『核ミサイル防衛』の復活」『経済』2019年8月号。

4)秋田魁新報取材班、2019年12月、80-103ページ。

5)「安倍『亡国のイージス』当初から『迎撃不能』防衛省『秘密文書』」『週刊文春』2020年7月2日号。24-27ページ。

6)『選択』2020年8月号、98ページ。『脱軍備・平和レポート』第4号、2020年8月、ピースデポ、6ページ。

7)野木恵一「ロシア『アヴァンガールト』は迎撃不可能か」『軍事研究』2020年7月号、73ページ。

8)『ピース・アルマナック2020』緑風出版、2020年7月、99・116ページ。

9)豊田壌士「『神の盾』に穴という『亡国のイージス・アショア』」『週刊新潮』2019年8月1日、52ページ。

10)Hypersonic Weapons :Background and Issues for Congress, Sept.17,2019,p.1. 田中三郎「中国の極超音速滑空体搭載ミサイル『東風17』」『軍事研究』2020年8月号、81ページ。能勢伸之「世界の極超音速兵器とその迎撃システム」『軍事研究』2020年7月号、83ページ、能勢伸之「日本の新たなミサイル防衛システム」『軍事研究』2020年9月号、56-60ページも参照。

11)藤岡 惇「亡国の陸上イージス」『経済』2018年12月号、6-7ページ。

12)藤岡 惇「米国『ミサイル防衛見直し』―核軍拡競争拡大への衝撃」『経済』2019年4月号、8-9ページ。

13)文谷数重「イージス・アショアは無駄な買い物か」『軍事研究』2018年12月号、190ページは、通常ミサイル防衛には一定の有用性を認めるが、「核ミサイル防衛は不可能」とする立場に立ち、警鐘を鳴らしている。

(藤岡 惇・「宇宙に平和を!地球ネット」理事、立命館大学名誉教授)